改定版『詳説世界史研究』

(2020.1.30.訂正:記事中に登場する『詳説世界史』は、タイトルにもある『詳説世界史研究』のことであり、いわゆる山川の教科書『詳説世界史B』のことではありません。後ほど本文も訂正いたしますが、ご注意ください→訂正しました[2020.3.9])

(2020.3.9.追記:現在では、『詳説世界史研究』は2017年に全面改訂されています。そのため、旧版の『詳説世界史研究』には記載されていたものの削除された部分や、逆に追加された部分など、中身にかなり大きな変更がありました。[現代の文化についての記述がゴソッと抜けた、など] ただ、依然としてその中身は難関国公立、私大の世界受験に非常に有益なものになっています。2020年度の東大大論述は、こちらの本をよく理解できた受験生であればかなり深いところまで書けたのではないかと思います。時間があれば旧版と新版の違いから、今後気を付けるべきテーマ、用語など示せればいいなと思っています。記事中に登場するデータは旧版[2016年版]をもとにしています。)

よく受験生と話をしていると、「自分で勉強を進めようと思っているんだけれども、何を用意すればわからない」とか、「問題集はどういうものを使ったらいいですか?」とか、「論述対策には何を使ったらいいですか?」という声を聞くことがあります。こういう時の私自身の答えは、本当は「自分で本屋に行って自分に適していると思えるものを選びなさい」というものです。例えば、書評では「これはいい!」という風にされている本でも、その子自身にとってはまだ難解すぎてわからないといったことはあるものですし、逆に「こんなテキトーなことを書いている本はダメだ!」とされているものであっても、入門書やとりあえず話の流れだけでも理解しておきたいという人にとっては案外役に立ったりということがあるからです。

そこで、こちら「HAND’s BOOK(参考書・問題集)」では、実際に私が高校受験から教壇で用いるものまで、これまでに使用してきた問題集・参考書の特徴や、長所・短所を紹介していきたいと思います。

まずご紹介するのがこちら『詳説世界史研究』です。東大をはじめとする難関国公立や早慶あたりを受験する高3生であれば持っている人の方が多いと思います。正直、これらの大学を受験するのであれば必携の書です。私がこの本を手に取ったのは高校1年か高校2年の初め頃だったと思いますが、当時は価格ももう少し高くて「うわっ!高っ!」と本屋でうなったものですが、立ち読みしているうちに「むむ…むむむ…プリントや教科書に書いてないけどそうか、これはこういうことだったのか…!」ということがわかるにつれ、なけなしの一万円を握りしめて買った記憶があります。ですが、買っただけの甲斐は間違いなくありました。それ以降、この『詳説世界史研究』は自分が世界史の基本を確認する際に常に側にあったまさに「座右の書」です。もう何冊買ったかわかりませんw(最初に買ったものを確かめてみたら1995年発行とありました。その後、何度か買い直しましたが、とりあえず手元にあるだけで版の異なるものが4冊ほどあります。)それでは、この参考書の特徴を示しておきたいと思います。

[長所]

・情報量が多い。(2016年発行版で598P!)

・歴史的な事実だけでなく、その背景や影響などタテ・ヨコのつながりに強い

・歴史学でも最先端の知見が盛り込まれていることが多い

・コラム欄が充実している

・長年版を重ねているので教科書なみに誤りが少ない

[短所]

・情報量が多い分、情報を絞って勉強したい人間にはかえって負担となる

・地図、図表は良質なものが多いが数が少ない

・一般的な教科書と比べればマシだが、思想史の説明が弱い

:全体的な流れは把握できるが、異なる文化的流れ同士のつながりや、個々の思想家の思想のディテールが見えない

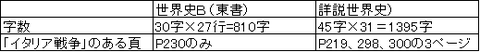

こんなところでしょうか。まず、長所の第一に挙げた「情報量が多い」ですが、ためしに本HPの「東大への世界史①」であつかったイタリア戦争について、東京書籍の『世界史B』とこの『詳説世界史研究』の記述を比較してみると以下のようになります。

これは表面的な違いですが、さらに『詳説世界史研究』のみに記述のあることを列挙してみます。

・シャルル8世

・ナポリ王位継承権の要求(戦争原因)

・ルイ12世

・フランスのミラノ公国占領

・カルロス1世がイタリアに侵入した年(1521)

・神聖ローマによるローマ略奪(1527)についての顛末

(「サッコ=ディ=ローマ」と呼ばれる事件であるが、詳説世界史でも用語としては出てこない。)

・クレピーの和約(1544)

・フランソワ1世の死(1547)とアンリ2世

これだけの情報が『詳説世界史研究』の方にしか出てきません。いかに情報量に違いがあるかがお分かりになるでしょうか。ただし、これは東書の『世界史B』が質的に劣っていて、『詳説世界史研究』の方が優れているということではありません。東書の『世界史B』も執筆陣を見れば歴史学の世界ではメジャーリーグを通り越して殿堂入りを果たしておられるような先生方ばかりですし、各コラムをはじめ説明の仕方も最新の歴史学の成果が盛り込まれています。両者の違いはただ単に、高校の集団授業で用いる際に必要な情報量をきちんと備えているのが東書の『世界史B』であり、個人で細かな情報を確認することを目的として作られているのが『詳説世界史研究』であるという、用途の違いからきているものです。ですから、私は高校の授業で『詳説世界史研究』を用いることは推奨しません。『詳説世界史研究』では情報量が多すぎて高校の世界史の授業では全てをカバーすることが難しいですし、内容についていけない子が出てきた場合に自学自習させるテキストとしても不適切であると思うからです。

ですが、実際には早稲田や慶応でも教科書レベルの知識では追いつけない内容を聞いてきます。たとえば、早稲田大学2015年度大問2設問4を見てみると以下のようなものです。

下線部④に関し、カルタゴの滅亡を目撃した歴史家を以下のア~エから一つ選びなさい。(下線部④は「三回にわたるポエニ戦争によりカルタゴを滅ぼしたローマ」である)

ア ポリビオス

イ リウィウス

ウ タキトゥス

エ プリニウス

ちなみに、正解はアのポリビオスなのですが、この設問は教科書の情報からだけではどうやっても解くことが困難です。ポリビオスの生没年が一応は小さくありますが、文化人の生没年を逐一正確に把握する受験生はいたとしても稀だと思います。また、他の文化人も一応ラテン文学の全盛期の時期の人物たちとしてひとくくりにはしてありますが、おそらくこれを読んだとしても情報量が少なすぎていつ頃の時期なのかをきちんと把握するのは困難です。対して、『詳説世界史研究』の記述からはリウィウスとタキトゥスについては「アウグストゥス時代になって」であるとか「帝政期に」といった形で繰り返しかれらが前期帝政時代の人間であるということが示されますし、プリニウスについてはページ下の注釈に「79年にウェスウィウス山が噴火したとき被災者の救出に赴き、みずからは調査を続けてついに犠牲となった」とありますので、前期帝政期であることは確認できますから、解けるかどうかはともかくとして、事実として確認をすることはできます(ちなみに、赤本には本設問は「難問」として解説してあります。無理もありません)。つまり、『詳説世界史研究』は早慶レベルの過去問演習の後の答え合わせの際に参照するには、教科書よりも優れていることが多いです。対して、マーチクラスやセンターレベルの過去問を解き進める上では、『詳説世界史』の情報量の多さはかえって邪魔になるかもしれません。以上をまとめると、以下のようになります。

[向いている人]

・東大をはじめとする難関国立大、早慶などの世界史で高得点を取りたい人。

・教科書に書いていないことが気になる人や教科書・プリントの矛盾点などを見つけると気になって仕方がない人。

・単に歴史用語を覚えるだけではなく、その原因や背景といったことまで細かく理解したい人。

・世界史の基礎知識はすでにある程度入っている人。

・模試の世界史ではコンスタントに偏差65程度はこえてくるという人。

[オススメしない人]

・まだ世界史の基礎が全く身についていない人。

・取り急ぎ、主要な歴史用語や流れだけを確認したい人。

・東大、早慶といった難関校の世界史を解く必要がない人。

・センターレベルの世界史ができれば十分という人。

・論述は必要だが、正直そこまで細かい知識は必要ないという人。

・あまり細かい字がたくさん並んでいると吐き気をもよおす人。

・模試の世界史では平均点くらいが限界という人。