[2020.11.5.大問1解答例訂正:問1と問2合わせて400字でしたが、問1の解答が含まれていなかったので問1を含めて400字の形に訂正しました]

前年(2018)の問題がかなり史資料読解の力を要求するとともに、テーマも主流からやや外れた一般の受験生には難しい内容であった(http://history-link-bottega.com/archives/cat_384107.html)のに対し、2019年の問題は設問の内容、テーマともにそれほど難しいと感じる内容ではありませんでした。テーマは「身分制議会の中世から近代にかけての変化」、「1763年のパリ条約までの英仏植民地戦争の背景・経緯・影響」、「中国共産党(ならびにソ連)と中国国民党との関係と1949年にいたる変遷」と、世界史の中でもメインテーマと呼べるものが問われています。一橋の過去問でも、ほとんどの設問で似たような問題が何度か出されています。にもかかわらず、全ての問題に一橋特有のクセがなく、平易な内容になっているために、一橋よりはどちらかというと東大くさい匂い(または早稲田の法とか)がします。「東大くさい」点はテーマだけでなく、東大の大好きな「変化」であるとか「変遷」といった言葉がやたら使われているところからも見て取れます。

もっとも、一橋では変化や変遷を問わないわけではありません。直近の2018年にもありますが、ほかにも2013年の大問1などにも見られますし、物事の推移を追うことで実質的には変化を述べさせているに等しい設問も出てきます。ただ、2019年の問題はテーマが王道ということもあってやたらと「一橋っぽくない感じ」がします。最近の一橋はこうした王道の東大くさい設問が出る年と、いかにも一橋っぽい「うわー、そんなことそんな聞き方しちゃうの?」みたいな設問を出す年がコロコロと変わるので狙いが本当に絞りにくいです。絞りにくいなりに出題傾向の分析や出題予想(というほどのものでもない当てずっぽう)は時々やっていますが、ためしに昔書いた出題傾向を見てみたら2年前の記述に大問1では「議会制の発達」、大問3に「国民党と共産党」ってしっかり書いてますね。(http://history-link-bottega.com/archives/11929768.html) 2年前に出て欲しいなぁw

まぁ、それなりの情報量を持ったテーマをしっかり書かせるということになれば、選べるテーマも限られてくるということなのでしょう。

2019 Ⅰ

【設問概要】

問1

10世紀にカトリックに改宗して国家形成した東ヨーロッパの王国を三つ答えよ

問2

13世紀後半から14世紀にかけて現れた、君主と諸身分が合議して国を統治する仕組みについて、以下の①~③について説明せよ。

① この仕組みは何か。

② 複数の具体的事例を挙げよ。

③ 中世から近代にかけての変化を視野に入れよ。

(問1、問2合わせて400字)

【リード文概要】

今回、リード文自体は短いものでした。内容も、直接設問に関連するものではなく、史料読解の重要度は低かったと思います。史料として引用された『彩色年代記(Chronicon Pictum)』は、14世紀後半に成立したとされるハンガリー王国の挿絵入り年代記です。150近いミニアチュールがあり、これらの絵からは当時のハンガリー文化や宮廷生活、人々の衣装や装飾などを読み取ることができる史料です。東欧史は専門外ですので、あまり詳しいことを知らなかったので簡単に調べてみたところ、英語版のWikipediaの方にハンガリー王ラヨシュ1世から、フランス王シャルル5世の手に渡ったとの記述がありました。(娘カタリンがシャルル5世の子、オルレアン公ルイと婚約した際のことです。当時のカタリナは4歳、そして7歳には没しておりますので、この婚儀は実際には行われませんでした。)

(Chronicon Pictumの表紙 Wikipedia[英語版]、Chronicon

Pictumより)

【設問分析】

問1

答えはハンガリー王国、ベーメン王国、ポーランド王国、クロアティア王国の中から三つ。カトリックを受容した東ヨーロッパの国としてはチェコからスロヴァキアにかけて栄えたモラヴィア王国もありますが、モラヴィア王国は建国が9世紀ごろで、10世紀初頭には滅亡しますので設問の要求に合致しません。

東ヨーロッパの国々とカトリックの受容を問うことは難しく見えますが、一橋ではたびたび東欧史が出題されていることや、2014年の大問2が非常に目立つ設問で同じく西スラブをテーマとした設問であったことなどを考えると(http://history-link-bottega.com/archives/cat_211847.html)、一橋受験者は比較的しっかりと押さえてきている部分からの設問ですので、基本問題だったかと思います。

問2

まず、設問の一つ目の要求である「この仕組み」ですが、これは「身分制議会」ということで問題はないかと思います。最初「議会」という風に思いついた人でも、書いていくうちに「身分制議会」として示す方が良いことに気が付くのではないでしょうか。設問にも「君主と諸身分が合議」って書いてありますしね。身分制議会についての設問は一橋でも過去に出題がありますし、他校の過去問でも頻出の問題です。設問が示す13世紀後半から14世紀にかけてということになれば、やはり受験生がすぐ思い浮かべるのはイギリスの議会とフランスの三部会でしょう。また、イベリア半島のキリスト教国家の多くもこの時期に身分制議会(コルテス)を成立させています。神聖ローマ帝国ではかなり早く(場合によってはカール大帝の頃から)から王とその側近による会議が開かれていましたが、12世紀のシュタウフェン朝の頃から次第に形式が整い、14世紀のカール4世による金印勅書(1356)で明文化され、帝国議会が成立します。

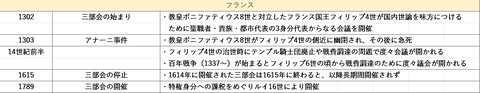

とりあえず、イギリスとフランスの身分制議会を中心に議会制の発展について下に簡単にまとめてみます。

<イギリス身分制議会の発展>

<フランス身分制議会の発展>

<イベリア半島諸国の身分制議会>

・12世紀末 レオン王国で身分制議会(コルテス)成立

・13世紀初 ポルトガルで成立

・13世紀半ば カスティーリャ、アラゴンで成立

<神聖ローマ帝国>

・1356年 金印勅書で帝国議会が明文化

<東欧諸国>

・16世紀頃から身分制議会が本格的に形成される(ポーランドのセイムなど)

議会制の発展というものは、特に中世については慣習的なものから立ち上がってくるものであって、「○○年に××が決まったから、ハイ、議会!」と言えるものではないので、上に書いてあるものもあくまで参考程度にというものです。ただ、英仏の議会発展については概ね教科書等でモデル化されています。ですから、本設問の要求する「具体的な事例と変化」についてはこの英仏身分制議会制の発展をまとめれば良いでしょう。あとは、「近代にかけて」がどのあたりまでかという問題ですが、少なくともルネサンス以降までは見ることになりますので、両国の絶対王政期くらいまでを見ておけばよいのではないでしょうか。設問の対象はあくまで「身分制議会」ですし、国民主権の下で選挙によって選ばれた議員が立法にたずさわる近代の議会制度とは内容の異なるものです。イギリスではピューリタン革命の頃から次第に議会の権能・機能が変化していきますし、フランスではフランス革命の頃に三部会が開かれるまでざっと150年ほどの断絶がありますから、やはり英仏の絶対王政期あたりまで、長く見積もってもイギリスでは政党政治が始まる頃まで、フランスではフランス革命まででしょう。

【解答例】

問1、ハンガリー、ベーメン、ポーランド。問2、身分制議会。聖職者・貴族・都市代表などから構成され、臨時課税など国内の同意が必要な時に召集された。英では、大憲章を守らないヘンリ3世に反抗したシモン=ド=モンフォールらが開いた議会から始まり、エドワード1世期には聖職者・貴族・州、都市代表が集う模範議会が召集され、14世紀には貴族院と庶民院の原型が作られた。仏では、ボニファティウス8世と対立したフィリップ4世が聖職者・貴族・平民の三身分からなる三部会を開催したことを皮切りに、聖職者に対する課税、テンプル騎士団の廃止、戦費の徴収などが話し合われた。また、神聖ローマ帝国では帝国議会、イベリア半島では各国にコルテスが成立した。これらの身分制議会は国王に対する諮問機関として機能し、仏における三部会の停止のように政治状況に左右されることも多かったが、市民層の台頭とともに王権に対抗する手段となることもあった。(400字)

さて、本設問の解説を書くにあたって指摘しておいた方が良いことが何点かありましたので、以下に示しておきたいと思います。

(召集と招集)

召集と招集のどっち使ったらいいのだろうと迷ってしまうという人ももしかするといらっしゃるのではないかなぁと思います。私も最初は「国会が召集なんだから召集でよくね?」と思っていたのですが、そもそもヨーロッパの身分制議会成立期の議会は「国会」なのか?とかいろいろ考えていくと「うーむ」という気分にもなります。とりあえず、手元にある電子辞書にあります『三省堂スーパー大辞林3.0』によりますと、

・召集

①大勢の人を呼び出して集めること。

②国会を開会するため…集合することを命ずること。[地方議会の場合は招集と表記する]

③旧憲法下において…軍隊に編入するために呼び集めること。

・招集

①人を招き集めること。

②地方議会、社団法人の社員総会…などの合議体の構成員に対し集合を要求する行為。

となっておりますが、辞書によっては色々と違うことなども書いてあります。仕方ないので手元の教科書や参考書を見てみましたが、『世界史B』(東京書籍、平成31年度版)は「召集(模範議会について)」、『詳説世界史研究』(山川出版社、2017年版)は「招集(模範議会について)」、または「召集(三部会について)」、『世界史用語集』(山川出版社、20018年度版)は「招集(模範議会と三部会について)」となっておりました。…もうどっちでもよくねw 原語日本語じゃないしw ただまぁ、日本語で地方議会と国会で招集と召集を使い分けているのは間違いのないところなので、模範議会とか三部会レベルであれば召集でいいんじゃないかなぁと思ったので、解答例はこちらで書いています。

(アナーニ事件)

アナーニ事件については、これまでは「聖職者に対する課税をめぐり、教皇と対立して…」という説明がなされることがほとんどでしたが、最近このあたりの記述に変化が見られます。『詳説世界史研究』(山川出版社、2017年版)のp.181には以下のように記されています。

[…ボニファティウスは教皇だけが聖職者への課税を許可できると主張し、国王の課税に従わないよう聖職者に求めた。それに対抗して、フィリップはフランスからの貴金属や貨幣の持ち出しを禁じた。収入が減少したためボニファティウスは譲歩し、国王は緊急の場合には聖職者に課税することが許された。1301年にフィリップは国王を中傷したパミエ司教を逮捕することでボニファティウスを挑発し、翌年には自らの立場を正当化し宣伝するために、聖職者・貴族・都市住民をパリに召集し、のちの三部会の起源となる集会を開催した。]

一方、『世界史B』(東京書籍、平成31年度版)の方では[教皇と対立したフィリップ4世は、1302年に聖職者・貴族・平民の3身分代表からなる三部会を召集し、王権の基盤の強化に成功した。](p.161)となっており、『世界史用語集』(山川出版社、20018年度版)では[フィリップ4世が国内世論を味方につけるために招集したものが最初。](「三部会」)となっていて、聖職者への課税云々のところは示されていないんですね。どうも、当時の状況がやや入り組んでいるので「教皇と対立した国王が国内の支持を取り付けるために開いた」という部分だけ示せれば良い(それはそれで良いことだと思いますが)と、情報の取捨選択をしているところなのかもしれません。どこに示されていたかは忘れましたが、以前は「ウナム・サンクタム」(三部会に対抗して出された教皇権の至上性を主張したボニファティウス8世による教皇勅書)なども参考書等には載っていたように思いますが、必要以上に情報量を増やすとその整理に手間取りますから、今の記述の方がすっきりしていてよいのかもしれません。

2019 Ⅱ

【設問概要】

・第二次百年戦争について

①両国の対立の背景

②1763年までの戦いの経緯

③この争いの結末がその後の世界史に及ぼした影響

について述べよ。

【設問分析】

非常にすっきりとした内容の設問だと思います。英仏植民地争いは一橋以外の受験でも頻出の箇所ですから、王道路線ですね。かつて一橋が出していた問題からすると面白味がない設問ではありますが、知識量や情報の整理・処理能力を問う設問としては良い問題だと思いますし、受験生の方も比較的解きやすい問題で、勉強した量と身につけている内容がそのまま点数に反映される問題なのではないかと思います。

第二次百年戦争は、基本的には17世紀末から19世紀初めにかけて展開された英仏間の植民地ならびにヨーロッパにおける争いの総称です。通常、その開始はファルツ継承戦争(1688-97)ならびにウィリアム王戦争(1689-1697)であり、ナポレオン戦争の終わり(1815)をもってこれが終結したと考えます。設問では1763年までとなっておりますので、七年戦争(1756-63)ならびにフレンチ=インディアン戦争(1755-63)までと考えられますが、問題は設問が要求している三つ目の「この争いの結末がその後の世界史に及ぼした影響」の中にある「この争い」をどのようにとらえるかです。「この争い」を第二次百年戦争ととれば、当然その後の影響は1815年以降でなくてはなりませんが、「この争い」を1763年にいたるまでの戦いととらえれば、その後の影響は1763年以降、つまり18世紀後半からを見ればよいことになります。

ここでは、英による産業革命の進展やアメリカ独立革命、フランス革命などを影響として示す方が自然で、内容的にも豊かになると考えましたので、「この争い」は1763年までにいたるまでの戦いとして考えてみたいと思います。

(①両国の対立の背景)

示しておきたいことはやはり両国の重商主義政策かと思います。争いの初期には宗教上の理由や両国の国防上の問題なども密接に関わってくる(※1)のですが、その後の植民地争いまで視野に入れた場合、やはり対立の背景は重商主義政策の展開、なかでも北米とインドをめぐる覇権争いに求めるべきでしょう。北米について、フランスは17世紀初めにカナダにケベック市を建設し、その後の進出の拠点としていくのに対し、イギリスは17世紀のはじめにヴァージニア植民地を建設するなどして進出を始めます。イギリスが東インド会社の活動により早くからインド各地に拠点(マドラス[1639]・ボンベイ[1661]・カルカッタ[1690]、ボンベイについては東インド会社ではなく、チャールズ1世と結婚したポルトガル王女カタリナの持参金として獲得)を建設していったのに対し、フランスがアジア方面に進出を本格化するのはコルベールによって東インド会社を復活させた1664年以降でした(※2)。フランスは、インドにシャンデルナゴル(1673)やポンディシェリ(1674)を建設してイギリスに対抗しようともくろみます。また、ラ=サールがミシシッピ川河口に到達してその流域一帯を国王ルイ14世にちなんでルイジアナと名付けました。北米とインドをめぐる両国の争いの芽はこの頃から育ち始めたと考えてよいでしょう。そして、かねてからルイ14世と争いを繰り広げていたプロテスタントのオランダ総督ウィレム3世がイギリス国王ウィリアム3世として即位した頃から英仏両国は北米・インドをめぐる長い戦いの中に入っていくことになります。

(スラトはイギリスが1608年に寄港して1612年に商館を立てた初期の拠点)

※1 イギリスはプロテスタント国家、フランスはカトリック国家ですが、両国の対立図式は実際にはそこまで単純ではありません。イギリスでは、1660年に王政復古があり、フランスに亡命していたチャールズ2世が国王となります。王政復古後の議会は王党派が中心ではありましたが、フランスの台頭やカトリック信仰に対しては厳しい目を向けていました。こうした中、次第に王室費の管理(要は、議会が承認しないと王様のお小遣いが出ない)によって議会が王権に一定の制限をかけるシステムが成立していきます。一方、国王チャールズ2世は隠れカトリック、その後継者とされた王弟ヨーク公ジェームズ(後のジェームズ2世)は思いっきりカトリックでした。ピューリタンに父親を殺された上に亡命中はフランスにお世話になっているわけですから無理からぬことではありますが。

ですから、1660年から名誉革命までの英仏関係を、単純に新教・旧教国同士敵対していると考えるのは誤りです。そうでないとドーヴァーの密約(1670年)の説明がつきません。この密約は、お小遣い支払いを議会によってしぶられていたチャールズ2世が、ルイ14世からの資金援助を得る代わりに、当時ルイ14世が対立していたオランダとの戦いの際にはイギリスがフランス側に立って参戦するという内容の密約で、国王が独断で結んだものであり、外部には内緒でした。ただ、当時議会は重商主義政策の下、すでに二度の英蘭戦争を戦っておりましたので、議会はフランスが起こしたオランダ侵略戦争(1672~78)に乗っかって第3次英蘭戦争(1672~74)を起こします。ですが、戦局が思わしくないことや、フランスの脅威拡大に対して議会が危機感を高めたことから戦争を離脱します。その後、国王の親仏路線や公然たるカトリックの王弟ジェームズの後継問題に端を発したトーリとウィッグ(ホイッグ)の争いなど、国内の不満を抑える必要があったことなどから、王弟ジェームズの娘メアリ(後のメアリ2世)とオランダ総督ウィレム3世(後の英王ウィリアム3世)の政略結婚が進められました。(この時期に公職をイギリス国教徒に限定してカトリックへの寛容を否定する審査法[1673]、や臣民の理由なき逮捕・投獄を禁じた人身保護法[1679]などが成立しているのは、国王の親仏路線、後継問題、カトリックへの寛容問題などをめぐる議会と国王との対立を反映しています。)

こうした背景がある中で、1688年から1689年にかけて名誉革命が起こったことは、英仏関係にとって大きな転機でした。それまで内心は親仏・親カトリックであった国王が追放され、新たに国王として招かれたのは長年フランスと争いを繰り広げてきた(南ネーデルラント継承戦争:1667-68、オランダ侵略戦争:1672-78)プロテスタント国家オランダの総督であったウィレム3世だったわけですから、英仏両国の対立は、「宗教問題」・「国防上の問題」・「植民地をめぐる対立」と決定的なものになります。世界史の教科書や参考書には出てきませんが、第二次英仏百年戦争が名誉革命と同じ時期に発生したことにはこのような背景があったわけです。

※2 フランス東インド会社は1604年にアンリ4世のもとで設立されていますが、当時のフランス東インド会社は有期限(15年)の特許状によって設立されたもので、オランダ東インド会社とは異なり株式会社の形態をとらず、資金力においても脆弱なものであったため、フランスにおいて東インド会社によるアジア交易を開拓しようとする努力は一時立ち消えになってしまいます。重商主義政策を採る財務総監コルベールによって再組織されて国営の貿易会社として再出発するのはルイ14世統治下の1664年でした。

(②1763年までの戦いの経緯)

これについては、「ヨーロッパにおける戦争、北米における戦争、インドにおける戦争と、それぞれがどのように連動しているか」、「戦争の講和条約は何か」、「講和条件は何か」などを一度自分で表にしてみると良いでしょう。私自身も高校生の頃に全体像がつかめなくて教科書や史料集をひっくり返しながら表を書き上げました。

上の表のうち、ピンクで示したところは超頻出箇所なので、知らないということがないようにしておいた方が良いと思います。各地の戦争に対する主要な講和条約とその内容については、ユトレヒト条約、ラシュタット条約、パリ条約を押さえておけば十分だとは思いますが、念のため一通り示しておきたいと思います。

・ライスワイク条約(1697)

:ファルツ継承戦争の講和条約。戦争が痛み分け的な内容のため、細かい領土変更はあるものの世界史で記憶しなくてはならないような内容はそれほどありません。覚えておいた方が良いのは、サン=ドマング(後のハイチ)がフランス領となったこと、ウィリアム3世の英国王即位をルイ14世が認めたことくらいでしょう。

・ユトレヒト条約(1713)

:スペイン継承戦争ならびにアン女王戦争の講和条約。締結国は仏・西に対して英・蘭・プロイセンなどで、内容としては圧倒的にイギリスに有利な内容での条約となります。本条約とその内容は受験生必須の内容で、1763年のパリ条約同様、必ず頭に入れておく方が良いものです。領土の割譲は覚えにくいのですが、フランスからはケベックとルイジアナを除く北米植民地をイギリスが獲得して北米への進出を本格化させ、スペインからは地中海への入り口をイギリスが確保したと考えておくと覚えやすいと思います。

1.フェリペ5世(ルイ14世孫)のスペイン王位継承承認(仏・西の合邦は禁止)

2.イギリスに、フランスからニューファンドランド・アカディア・ハドソン湾地方割譲

3.イギリスに、スペインからジブラルタル・ミノルカ島割譲

4.イギリスに、スペインからアシエント(奴隷供給特権)の譲渡

5.プロイセンが王国に昇格

・ラシュタット条約(1714)

:スペイン継承戦争の講和のうち、フランスと神聖ローマ帝国間で結ばれた講和条約。細かい内容はいくつかありますが、重要なのはスペイン=ハプスブルク家の多くの所領がオーストリア=ハプスブルク家に継承されることが確認された点。(スペインは継承戦争後にスペイン=ブルボン家となることが確認されたため。) その結果、オーストリアはスペイン領ネーデルラント、ミラノ公国、ナポリ王国、サルデーニャを獲得することとなります。

・アーヘンの和約(1748)

:オーストリア継承戦争の講和条約。この条約で重要なのは何と言っても普墺間の関係で、シュレジェンが墺から普へと割譲、そしてマリア=テレジアによるハプスブルク家相続権の承認です。一方、英仏の植民地争いにおいては全体として痛み分けに終わったので、目立った内容はありません。

・パリ条約(1763)

:フレンチ=インディアン戦争ならびにカーナティック戦争の講和条約で、英・仏・西の三国間で締結されました。七年戦争の講和条約は普・墺間で締結されたフベルトゥスブルク条約です。(世界史では、パリ条約が有名なものだけでも三つ出てくるので注意が必要です。[残り二つは1783年のアメリカ独立戦争の講和条約と1856年のクリミア戦争の講和条約])

1763年のパリ条約は、北米・インドにおけるイギリスの優越を決定づけた条約として非常に重要な条約です。

1.フランスからイギリスへケベックなどを割譲(イギリスがカナダを獲得)

2.フランスからイギリスへミシシッピ以東のルイジアナを割譲

3.フランスからスペインへミシシッピ以西のルイジアナを割譲(フランスが北米撤退)

4.スペインからイギリスへフロリダを割譲

5.インドにおけるイギリスの優越の確立

6.その他、西インド諸島のドミニカ、アフリカ西岸のセネガルなどが仏から英へ

戦いの経緯については以上になりますが、この争いの背景が重商主義政策の展開を背景とした植民地争いですから、その植民地争いの結果につながるような重要な戦い・講和条約とその内容をピックアップしてまとめていくのが良いと思います。最終的には「北米・インドともにイギリスが植民地争いに勝利し、イギリスによる第一次植民地帝国の完成を見た」というところでまとまるかと思います。

(③この争いの結末がその後の世界史に及ぼした影響)

上記に示しました通り、「北米・インドともにイギリスが植民地争いに勝利し、イギリスによる第一次植民地帝国の完成を見た」ことが世界史に及ぼした重要な意義の一つであることは間違いありません。ですが、「植民地争いの結果、イギリスが勝って、広大な植民地を獲得した」が結論ではあまりにも面白くありません。「世界史」に及ぼした意義というのですから、単純な戦争の帰結以外にも、長年にわたる英仏の争いがその後の歴史にどのような影響を及ぼしたのかについて立ち止まって考えてみる必要があると思います。

1.イギリスによる植民地帝国形成

:1763年のパリ条約が締結されるまでに、イギリスは北米・インドを中心に広大な植民地を確保することに成功します。これらのうち、北米では13植民地が独立戦争の末に1783年のパリ条約で独立を果たしますが、合衆国以外の北米植民地は依然として残りました。特にインドはイギリスにとって重要な植民地となっていきます。

2.産業革命の進展

:広大な海外植民地は、イギリスに安価な原材料の供給地と製品の市場、のちには投資の場をもたらすこととなりました。これにより、イギリスは経済発展に必要な条件を確保し、すでに国内で始められていた経済上・技術上の創意工夫を支えるに足る資本が供給されることとなり、18世紀後半には産業革命が急速に進展していきます。

3.アメリカ合衆国の独立

:七年戦争と並行して北米で展開されたフレンチ=インディアン戦争の結果、フランスは北米大陸から撤兵し、イギリスにとっての脅威は取り除かれました。これにより、イギリスは従来どちらかと言えば放任してきた13植民地への統制を強め、重商主義政策と重税策を展開し始めます。実は、七年戦争以前にもイギリスは13植民地の経済活動を制限したり課税したりする諸法を制定していました。(羊毛品法[1699]・帽子法[1732]・糖蜜法[1733]・鉄法[1750]など)

ですが、これらの法は制定されても運用面ではかなりのザル法だったと言われています。つまり、これらの法律に反しての輸出入は原則禁止なのですが‛密輸‘する者たちがたくさんいるんですね。そしてまた、取り締まりをする側もあまり本腰を入れてこれを追求しない。七年戦争以前は、13植民地を取り囲むようにしてフランスの植民地(ヌーベル=フランス)がありましたので、13植民地を敵に回すことは本国イギリスとしてもはばかられることであったわけです。

ところが、七年戦争(フレンチ=インディアン戦争)が終わってフランスの脅威がなくなれば、植民地に遠慮する必要はありません。それまでの法についても厳格な取り締まりが始まります。‛密輸‘を当然の権利であって、自分たちは「善良な商人」であり、‛密輸業者’ではないと感じていた植民地の人々は、それまでと同じ行動をしているにも関わらず取り締まりの対象とされていきます。このあたりの関係は駐車違反とか、軽微な法令違反に何だか近い感覚がありますね。人のいない田舎道で車来ないから赤信号をヒョイと渡ったら「ピピピピピー!」で、「2万円以下の罰金または科料だ―!」みたいな。これを毎度やられたら「エー!」ってなるのは分かる気がしなくもないです。

さらに、イギリス本国からすれば、「13植民地をフランスの魔の手から守ってやったのはおれたちだ」という意識がありますから、「その戦費を13植民地が負担するのは当然だろう」という理屈になります。その結果、印紙法[1765]・タウンゼンド諸法[1767:植民地からの税収増や貿易統制に関して財務大臣タウンゼンドによって定められた諸法]・茶法[1773]といった諸法令が制定されていきます。これがアメリカ独立へとつながる契機となったことは有名です。つまり、「1763年までの英仏植民地争い」の結果は、「フランス勢力駆逐→植民地への本国の統制強化→アメリカ独立革命」という形でアメリカ合衆国の独立を招いたということは十分に可能です。

4.フランス革命(アンシャン=レジームの崩壊)

:「1763年までの争い」の影響というにはやや遠いかもしれませんが、17世紀末から18世紀半ばにかけてのイギリスとの植民地争いをはじめとする一連の戦争は、フランスの財政を傾けていきます。イギリスが徴税システムの刷新とイングランド銀行設立ならびに国債の発行によって、巨額の資金調達を行うことが可能となった(財政=軍事国家)のに対し、フランスの側は旧態依然とした徴税システムの中、富の集中した特権身分からは税を徴収することができませんでした。戦争のたびに平民に重税を課すことにも限界が来ており、オーストリア継承戦争・七年戦争を戦ったルイ15世の頃にフランスの国家財政は大きく傾いていきます。また、七年戦争とその講和条約であるパリ条約の結果、広大な植民地をイギリスに奪われたことも、フランスの財政悪化に拍車をかけることとなりました。さらに、その後のアメリカ独立革命に際して、ルイ16世はアメリカ合衆国側で参戦することを決定しますが、この戦費は悪化していたフランス財政にとどめを刺すこととなり、特権身分への課税という改革は、三部会の召集とフランス革命へとつながっていきます。

「この争い」は英仏間の第二次百年戦争を指しますから、同時期に進行していた戦争の帰結とはいえ、プロイセンのシュレジェン獲得や、ドイツ地域におけるプロイセンの台頭などは特に示す必要はないと思います。焦点はあくまでも英仏間の戦争にあると考えてよいでしょう。

【解答例】

仏王ルイ14世と蘭総督ウィレム3世は宗教や国防をめぐり争ってきたが、ウィレムが名誉革命で英王に即位すると次第に重商主義政策による植民地をめぐる対立も鮮明となり、ファルツ継承戦争がウィリアム王戦争として北米へ拡大するなど、ヨーロッパの戦いは北米やインドをめぐる戦争へ発展した。スペイン継承戦争と北米のアン女王戦争の講和条約であるユトレヒト条約で英は仏からハドソン湾地方などの北米諸地域を、西からジブラルタルなど地中海への入り口を確保し、七年戦争に際しては北米のフレンチ=インディアン戦争やインドのプラッシーの戦いに勝利して、パリ条約によりミシシッピ以東のルイジアナを奪って仏勢力を北米から駆逐し、インドにおける優位を確定させた。広大な植民地帝国を築き上げた英では産業革命が進展したが、戦費補填のため重税を課したことで北米13植民地は独立した。また、多大な戦費負担と財政の悪化は仏でも革命を招く一因となった。(400字)

400字だとこんなものでしょうかねぇ。もちろん、全ての戦争や獲得した植民地をひたすら列挙するというやり方もあるとは思うのですが、美しくないんですよね。採点基準にもよるのですが、仮に採点基準が「ユトレヒト条約で英が仏から獲得した土地で1ポイント」とかなっていると「ニューファンドランド、アカディア、ハドソン湾地方」って書いても1ポイントですし。「ファルツ継承戦争と連動した北米のウィリアム墺戦争を戦った後に起こったスペイン継承戦争と連動した北米のアン女王戦争に勝利した英は、ユトレヒト条約で仏からニューファンドランド・アカディア・ハドソン湾地方を、西からジブラルタル・ミノルカ島とアシエント特権を獲得し…」なんて書くと「うわーっ(汗)」っていう感じになりませんかね? 「戦いの経緯」を書け、となっているわけですから、もう少しコンパクトにまとめてもいいと思うんですよね。ただ、あまりコンパクトにまとめ過ぎてしまうと「英は…北米に進出し…北米の支配権を確立し…」みたいにえらく漠然とした内容や同じ内容の繰り返しになって、肝心の歴史的用語や事象がおろそかになってしまって点数が伸びなくなってしまったりしますし、バランスが難しいところですね。

2019 Ⅲ

【設問概要】

・空欄 ① に入る語句を記せ。(問1)

「…1949年には空前の大失敗。つまりソ連と ① は最も卑劣であくどい手段と、最も残暴な武力をもって中国大陸を占拠したのである。」

・文章中で対立する両勢力の関係についてまとめよ。また、1949年に至る両勢力の関係の変遷についてまとめよ。(問2)

【設問分析】

史料を読解する問題ではありますが、その読み取りは比較的平易です。まず、引用されている史料が蒋経国の『わが父を語る』となっていること。蒋経国は蒋介石の後継者で、台湾における経済建設への大規模投資と、民主化への変化を打ち出すことになる指導者ですから、この文章が中国国民党(または中華民国)の立場から書かれていることは明らかです。このあたりのことは、蒋経国が孫文を「先生」や「国父」と呼んでいることからも読み取れます。その立場から空欄 ① がソ連とともに「最も卑劣であくどい手段と、最も残暴な武力をもって中国大陸を占拠した」というわけですから、空欄 ① に入るのは中国共産党または中華人民共和国であることが分かりますので、問1についてはそれほど難しいものではありません。問2では、中国国民党(または中華民国)と中国共産党(または中華人民共和国)の関係と1949年、つまり国民党が中国大陸を追われて台湾に逃れ、大陸で中華人民共和国が成立した年、にいたるまでの両勢力の関係の「変遷」についてまとめよと要求していますから、いわゆる「国共合作」について述べるべきであることは明白です。ですから、「両党の結成→二度にわたる国共合作→国共内戦と中華民国・中華人民共和国の成立」というのが解答に書くべき内容となります。内容的にも基本的な内容ですし、一橋の大問3で清朝末期以降の中国史・朝鮮史が出題されることは受験生にとって想定の範囲内でしょうから、この問題を落としてしまうようだとかなりのダメージになったのではないかと思います。しっかりと拾っておきたい設問です。

【解答例】

五・四運動に刺激を受けて大衆政党中国国民党を結成した孫文は、カラハン宣言やヨッフェとの会談、コミンテルンの下で中国共産党を結成した陳独秀との接触などを通して「連ソ・容共・扶助工農」の新三民主義を掲げて第一次国共合作を成立させ、国民党への共産党員の加入を認め、軍閥勢力打倒による中国統一と帝国主義列強への対抗を目指した。しかし孫文が死ぬと浙江財閥とつながる蒋介石は国民党左派ならびに共産党との対立を深め、上海クーデタでこれらを弾圧したため連携は瓦解した。蒋介石は共産党への攻撃を続けたが、毛沢東は長征中に八・一宣言で抗日民族統一戦線の結成を呼び掛け、呼応した張学良は西安事件で蒋介石の説得にあたった。盧溝橋事件を契機に日中戦争が起こると蒋介石は第二次国共合作を決断して共産党と共闘した。しかし次第に両党は対立を深め、戦後の国共内戦に敗れた国民党は台湾に逃れ、共産党は中国本土で中華人民共和国を建国した。(400字)

※カラハン宣言

:ソヴィエト政権の外務人民委員であったカラハンが、帝政ロシア時代に獲得した利権の無償返還や秘密条約の破棄を約束した宣言で、1919年と1920年の二度にわたり出された。

※ヨッフェ

:ソヴィエト政権の全権代表として中国共産党の指導に当たり、1923年には孫文と会談してカラハン宣言の実施と中国の国民革命実現に向けての援助を約束した人物。

コメント

コメント一覧 (4)

ところで世界史リンク工房さんってどういう方なんですか?遡っても自己紹介とかなくて。

いつもありがとうございます。

昔はブログ紹介に合わせて少し書いていたんですけどね。

今のご時世、個人情報書いてもいいことないのでやめちゃいましたw

もういい年ですよ。脱サラしたあとでイギリス史を専門に研究したりしていました。

初めて論文とか書くときどうでしたか?

やってみたら案外できるものなんでしょうか?

お返事遅くなりましてすみません。

私自身がアカデミックな道に片足突っ込んで引き返した程度ですし、分野によっても違うので参考にならないかもしれませんが。

私自身は、独自の見方を示す一番の近道はとにかく先行研究を徹底的に調べつくして読みつくすことではないかと思っています。どこまでが知られていて、どこまでが知られていないかもまずは先行研究をしっかり消化していないとわかりませんし。歴史学の分野である意味クリエイティブな研究成果を示せる人というのは、誰よりも地道に煩雑な作業をとにかく大量にこなせる人なんじゃないかなぁと思っています。まぁ、多少のセンスの有無の差はあるのでしょうが。

ですから、やったらできるとは思いますが、やらなくてはいけない量は最初考えていたよりも膨大でしたw でも、やっているうちに身に着く力もあるので、最初からその膨大な量に気圧される必要はないような気がします。