先日、ブログを友人に見せたところ「イタリア戦争の項目って、両シチリア王国の話でイタリア戦争の部分ほとんどなくねw」と言われましたw しかり、ごもっとも。ただ、これは何もHANDが手抜きをしたからとかいうことではなくて、単純に受験生に必要な情報に絞って書いたらこうなりましたよ、ということなんです。イタリア戦争については戦争の経過自体よりも「戦争に至るまでのイタリア周辺の政治状況の概略」と「イタリア戦争中に形成される大きな構図(ヴァロワ家フランスvsハプスブルク家)」、「イタリア戦争の意義(ルネサンスの衰退・主権国家体制の形成開始など)」が世界史では問われるので、そこに情報を絞ったんですね。ただ、こちらをご覧になる方の中にはイタリア戦争自体の概略を知りたい、という方もいらっしゃるかと思いますので、少し視点を変えてイタリア戦争について詳述しておきたいと思います。(この部分は特に世界史で頻出というわけではありませんし、おそらく知らなくてもどうにかなる部分かとは思いますので注意して下さい。ただし、稀に一橋などでちょっとはっちゃけちゃった場合に出題されることがありますw)

まずは、イタリア戦争までのイタリア周辺の政治状況を概観してみましょう。おおざっぱにいうと、11世紀頃までのイタリアは北イタリアを神聖ローマ帝国、南イタリアを東ローマ帝国、シチリアをイスラーム勢力、さらには教皇領と4分されていました。ただし、この勢力図は実際には名目上のもので、イタリアの各地にはコムーネをはじめとする小国家が成立しており、これがその時々の勢力に応じて神聖ローマ帝国ないし東ローマ帝国の権威に服したり、逆に同盟を組んでこれらに対抗したりしていました。簡単に整理すればこのようになります。

(北イタリア)

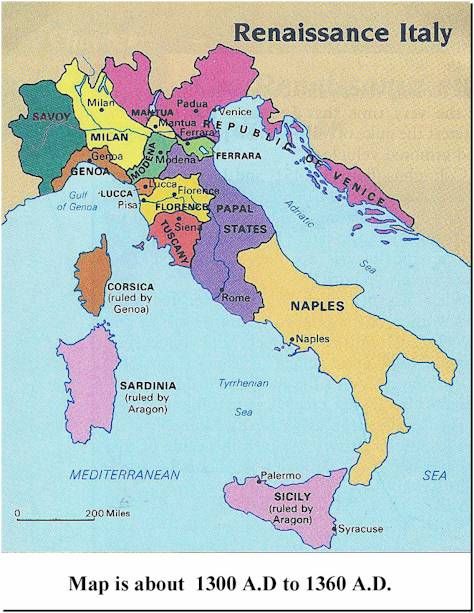

フランクによる制圧までは東ゴート王国→東ローマ帝国→ランゴバルドの支配、9世紀以降は中部フランクの支配下に入ります。この時期において特筆すべきことは、ラヴェンナが東ローマのイタリア支配の拠点となっていくことでしょう。本来、東ローマの派遣した部隊長的立場にあった東ゴート王国(テオドリックは東ローマ皇帝ゼノンによって派遣されています)のイタリア支配に否定的だったユスティニアヌスは東ゴートを征服してラヴェンナを占領。以降、この地は東ローマのイタリア支配の中心となる総督府がおかれる都市となります。サン=ヴィターレ聖堂(548年完成)に例のユスティニアヌスと皇后テオドラの肖像が描かれたモザイクがあるのはこのことによります。

(Wikipedia「サン=ヴィターレ聖堂」より引用)

ですが、東ローマの影響力の低下とローマ教皇との対立の中で、東ローマのイタリア支配は難しくなり、8世紀の前半にはランゴバルド族にここを奪われます。その後は、フランク王国の侵入とピピンの寄進にいたるまでの受験生にはおなじみの流れになりますね。10世紀頃からは神聖ローマ帝国のイタリア政策に悩まされます。典型的なものがシュタウフェン朝(ホーエンシュタウフェン朝)のフリードリヒ1世などですが、これに対抗してイタリアでは1167年にロンバルディア同盟がミラノを中心にボローニャ・パルマ・マントヴァ・パドヴァなどのロンバルディア諸都市により結成され、1176年にレニャーノの戦いでフリードリヒ1世の軍を撃退した後も継続され、イタリアの教皇党(ゲルフ)の中心となります。一方で、イタリア内の皇帝党(ギベリン)の存在や、ローマ教皇との関係などにより、神聖ローマ皇帝がどの程度の影響力を有していたかは時代によってたえず変化しました。

クリーム:ビザンツ帝国

オレンジ:ランゴバルド系の諸国

ピンク:係争地

(Wikipediaより引用、8世紀初頭のイタリアです。)

(中部・南イタリア)

南イタリアの多くの部分はランゴバルド系のベネヴェント公国の支配下に入りましたが、周辺諸地域は東ローマ(ビザンツ)帝国や、これから派生したアマルフィ公国、イスラームが支配するシチリア首長国などが乱立していました。理解しておきたいのは東ローマの影響力低下にともない、イスラーム勢力の浸透が見られたことです。もともとは東ローマの支配下におかれていたシチリアでしたが、この島を治めていた総督が東ローマに反乱を起こした際に援助を求めたことがきっかけで、アッバース朝支配下の独立政権アグラブ朝がシチリア島に侵入、これを段階的に制圧します。これにより、シチリアにはおよそ200年にわたってアグラブ朝系のイスラーム勢力であるシチリア首長国(831-1072)が成立することになりました。よく、シチリア島で育ったシュタウフェン朝のフリードリヒ2世の宗教的寛容性やイスラーム文化の受容、近代的視点などが言われ、テレビの特集番組などで紹介されることがありますが、その背景にはこうしたシチリア島や南イタリアの歴史的背景があるのです。

「10世紀末イタリア」

(Wikipedia「List of

historic states of Italy」より引用)

その後、こうした様々な勢力が割拠していたイタリアに、ノルマン人たち、なかでもフランス・ノルマンディー公国で次第に貴族化したノルマン系貴族たちが入り込んできます。そのきっかけははっきりしませんが、「サレルノ伝承」と呼ばれる半伝説的な記録によれば、イスラームからの貢納要求に困っていた当地の領主のために働いたことがきっかけで、南イタリアで傭兵として働けばかなりの褒賞を得ることができるという噂が当時ヨーロッパで盛んになってきていた巡礼者の口を通して伝わったことからであるようです。このようにして入り込んできたノルマン系貴族の中に、ロベール=ギスカールとルッジェーロ1世がいたわけですね。彼らは、教皇のお墨付きをいただいて南イタリアの各地を統合していきます。

「1112年イタリア」

(Wikipedia「List of

historic states of Italy」より引用)

その後、彼らが征した南イタリアをルッジェーロ1世の子、ルッジェーロ2世が継承して(両)シチリア王国となったことは以前「あると便利なテーマ史②」に書いた通りです。

(http://imillecoloridinapolii.blogspot.jp/より引用)

(13世紀以降のイタリア)

さて、それ以後のイタリアですが、皆さんもご存じの通り、北イタリアでは各地にコムーネと呼ばれる都市共和国や、シニョリーア制(もともとは都市共和国などであったものが、臨時に独裁官を任命することをきっかけに終身、世襲の僭主となること)などから発展した公国が成立します。代表的なものにはヴェネツィア、フィレンツェ、ジェノヴァ、シエナなどのコムーネやミラノ公国(ヴィスコンティ家)やフェラーラ公国(エステ家)などがあります。

また、南イタリアでは、12世紀から13世紀にかけてはシュタウフェン朝が統治していた(両)シチリア王国(当時はシチリアと後のナポリ王国の領域を含めた全域が「シチリア王国」とよばれていました)でしたが、フリードリヒ2世死後の後継者争いの中で、教皇の支持を受けたフランス貴族アンジュー家のシャルル(シャルル=ダンジュー、ルイ8世子、ルイ9世弟)が兄ルイ9世の承認を受けてシチリア王国に侵入し、フリードリヒ2世の庶子であったマンフレーディを敗死させてカルロ1世としてシチリア王に即位しました(1266年)。

ところが、突然やってきたこのフランス系貴族の支配にシチリア王国の民衆は不満を募らせていきます。当時、カルロ1世(シャルル=ダンジュー)は姻戚関係から滅亡したラテン帝国(1261年滅亡、最後の皇帝ボードゥアン2世の息子フィリップがシャルル=ダンジューの娘婿)の継承権を主張して東ローマ帝国のミカエル8世(パラエオロゴス朝)と対立していたため、住民から強制徴発などを行っていたとも言われます。こうしたカルロ1世に対する不満が噴出したのが1282年のシチリアの晩鐘(晩祷)とよばれる暴動事件です。事件の背後にはアンジュー家による地中海支配を恐れるイベリア半島のアラゴン家や、東ローマ皇帝ミカエル8世の謀略があったとする説もありますが、いずれにせよこの暴動事件に端を発する混乱の中でカルロ1世はシチリア島からの撤退を余儀なくされ、シチリア島にはこの混乱に乗じてカルロ1世を破ったアラゴン家のペドロ3世が侵入して、カルロ1世に敗れて死んだかつてのシチリア王マンフレーディの娘婿であることを理由として王位につきました。一方、シチリア島を追い出されたカルロ1世は南イタリアに逃れてこの地を確保し、あらためてナポリ王として即位します。その結果、それまでは「シチリア王」という称号のもとに統治されていたシチリア島とイタリア半島南部は「シチリア王国(アラゴン家)」と「ナポリ王国(アンジュー家)」の二つの王国に分割されていくことになります。

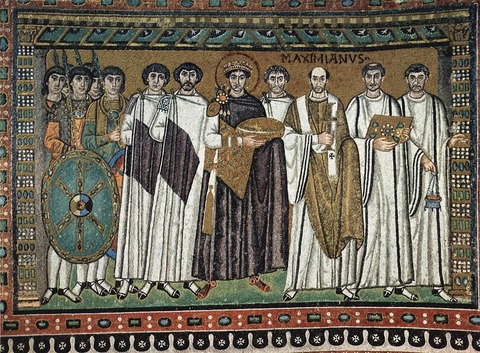

「14世紀イタリア」

(https://jp.pinterest.com/pin/534309943262026426/より引用)

その後、しばらくの間ナポリ王国はアンジュー家の支配下にありますが、15世紀に出たジョヴァンナ2世(女性)に後継者がなく、ジョヴァンナがその後継者に一度はアラゴン王アルフォンソ5世を指名したことなどがきっかけとなって、ジョヴァンナの死後にアンジュー家とアルフォンソ5世がナポリの領有をめぐって争います。この戦いに勝利したアルフォンソ5世はナポリ王位を獲得し、これ以降シチリア、ナポリともにアラゴン系の家系がこれを領有していくことになります。このように、南部においてシュタウフェン家→アンジュー家→アラゴン家とそれぞれ神聖ローマ帝国、フランス、イベリア半島と縁の深い家系が覇を競う一方で、北方のコムーネや諸侯国も周辺の大国や教皇との力関係の中で割拠する状態にありました。

ですが、15世紀半ばのルネサンスが花開かんとしつつも群雄が割拠する時代に、イタリア半島全土を揺るがす大事件が起こります。オスマン帝国のメフメト2世によるコンスタンティノープル占領(1453)です。この事件が起こる前兆はすでに十数年前からイタリアにも届いていました。東ローマ皇帝ヨハネス8世(パラエオロゴス朝)が参加したバーゼル公会議(1431)とフェラーラ公会議(1438-39)です。両公会議は、1054年の正式分裂以来東西に分かれていたギリシア正教会ならびにローマ=カトリック教会の合同を餌として、オスマン帝国に対する十字軍の協力を西欧諸国から得るためにヨハネス8世が画策して開かれたものでした。ちなみに、この会議の際に多くのギリシア人学者がイタリアに来たことが、ルネサンスをさらに促進させることにつながったと言われています。一時は東西教会合同の署名が交わされるまでにいたった両会議でしたが、東ローマにおける人々の反対は根強く、ヨハネス8世の意に反してこの署名は教会、人民の総反対のもとで反故にされてしまいます。また、何とかこの合意に基づいて教皇の要請により派遣されたハンガリー王兼ポーランド王ウラースロー1世(ヴワディスワフ3世)の軍はオスマン帝国のムラト2世の軍に敗れ、ウラースロー自身も戦死してしまいました。

実は、オスマン帝国のバルカン半島への進軍は15世紀の初めにある事情で停止していました。アンカラの戦い(1402)です。ムラト1世以来、アドリアノープル遷都(1366)、コソヴォの戦い(1389)、ニコポリスの戦い(1396)と、14世紀後半に着実にバルカン半島の奥へと侵攻してきていたオスマン帝国でしたが、後方に起こったティムールと雌雄を決したアンカラの戦いで皇帝バヤジット1世は捕らえられ、帝国は一時大混乱に陥ります。このため、バルカン半島への進行もストップします。

ムラト1世時代の支配域の拡大

(Wikipedia「ムラト1世」より引用)

オスマンの攻勢に手を焼いていた東ローマ帝国では、ヨハネス8世の父であるマヌエル2世がこの好機をとらえて外交交渉に腐心し、オスマン帝国メフメト1世との間に友好的な外交関係を築き上げることに成功しました。しかし、その子のヨハネス8世はオスマン帝国に対する強硬策を主張し、メフメト1世の後を継いだばかりのムラト2世に対抗する、対立スルタンを擁立するという奸計を巡らせた上に失敗します。つまり、寝かしつけた虎の尾を踏んで起こしてしまったのです。先のバーゼル公会議、フェラーラ公会議は、オスマン帝国に追い詰められたヨハネス8世の苦肉の策でした。しかし、それも成果を上げることはなく、東ローマ帝国はヨハネス8世の次のコンスタンティノス11世がコンスタンティノープルでその命を散らした時に長い歴史に幕を下ろしました。

さて、この事態に驚いたのがイタリアの諸国です。それまでは自分たちの利益ばかり考えて半島内の勢力争いを行っていましたが、オスマン帝国が迫ってくるとなると話は別です。当面の争いは置いておいて、まずは共同戦線をはろうということで、イタリア半島の国際関係を安定させることにしました。その結果結ばれたのが「ローディの和(1454)」と呼ばれる和約です。イタリアを代表する当時の五大国(教皇領、ナポリ、フィレンツェ、ミラノ、ヴェネツィア)が交わしたこの和平協定によりイタリアの政局は安定し、その後数十年にわたる盛期ルネサンス時代が訪れます。ボッティチェリも、レオナルド=ダ=ヴィンチも、ミケランジェロも、ラファエロもみんなこの時代に現われたのです。「イタリア戦争」が始まったのは、こうした15世紀の繁栄が終わりを告げようという、また一方では新たな世界への扉が開かれんとする、そんな時代だったのです。

1494年、イタリア半島

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italy_1494_AD.pngより引用)

(イタリア戦争)

ローディの和の一角が崩れ始めたのは1492年、コロンブスが新大陸を「発見」したこの年に、フィレンツェのロレンツォ=デ=メディチが病没します。メディチ家を継いだのは若干20歳のピエロ=デ=メディチでした。

このことが周辺諸国の不安を煽ります。中でも不安に陥ったのはミラノ公国の実質的な支配者であったルドヴィーコ=スフォルツァでした。背後に大国フランスを抱えるミラノ公国の状況をよく知るルドヴィーコは、ロレンツォのいなくなったフィレンツェとの同盟関係の見直しに入ります。当時、ルドヴィーコは、甥のジャン=ガレアッツォから実権を奪う形でミラノ公国を取り仕切っていました。そして、そのジャンが1494年に亡くなったことをきっかけに正式にミラノ公位につきます。ところが、ジャンの妻であるイザベラ=ダラゴーナがナポリ王アルフォンソ2世の娘であったことからアルフォンソがこれに異議を唱えます。こうして、イタリア半島内における自身の立場が怪しくなったことを悟ったルドヴィーコはフランスに接近し、フランス王シャルル8世にナポリ王位の正式な継承権はフランス王家にあるのではないかとたきつけて自領の通行権を認め、フランス軍を北イタリアに引き入れます。フィレンツェのピエロはこの際、戦乱を嫌うフィレンツェ市民によって追放されてしまいました。フィレンツェはナポリ王位を要求して南イタリアへと進軍するシャルル8世のフランス軍の通行を許可します。イタリア戦争の始まりです。(ちなみに、この出来事を予見していたとされたサヴォナローラがその後フィレンツェで信望を集め、フィレンツェでは数年間彼の神権政治が展開されます。)

一時は2万を超す大軍を擁してイタリア入りしたシャルル8世でしたが、ナポリをはじめ、ナポリの親類筋のスペイン(カスティーリャ・アラゴン)や、ヴェネツィア、フィレンツェ、ローマ教皇、神聖ローマ帝国、さらに一度はフランスについていたはずのミラノ公国のルドヴィーコらが連合軍を組織したことで追い詰められ、目的(ナポリ王位の継承)を果たせぬままに撤退します。その後、シャルル8世の後を継いだルイ12世(シャルル8世の義兄)は、再度遺恨の残るミラノ公国やナポリ王国への進軍を計画しますが、失敗に終わります。

その後もいくつかの小競り合いが続きますが、イタリア情勢が新展開を見せるのは1519年の神聖ローマ皇帝選出選挙です。この選挙ではフランスのフランソワ1世が対立候補として名乗りを挙げましたが、ハプスブルク家を継いだカール5世(カルロス1世)がこれを撃退し、神聖ローマ皇帝に選出されます。このことで、自領をハプスブルク領に囲まれることになったフランソワ1世は、自国防衛の拠点を確保するため、ピレネー山脈やネーデルラントで軍事行動を起こし、さらに停止していたイタリアでの戦闘も再開されました。

(http://tabisuru-c.com/travel/germany_201205/germany_history/germany6.htmより引用した地図を一部改変)

この戦いの中で、ハプスブルク家の神聖ローマ帝国とスペイン、教皇とそれに味方するイタリア諸侯、イングランド(当時はヘンリー8世)などを敵に回し、国際的に孤立したフランソワ1世は、遠く離れたオスマン帝国のスレイマン1世の宮廷へ使節を派遣し、カール5世と対抗させる同盟関係を構築することになります。(この中で、後のカピチュレーション[オスマン帝国による恩恵的諸特権]の素地が作られていくことになるわけです。)このようにしてヨーロッパのみならず、地中海全域を巻き込んだ戦いはヴァロワ家、ハプスブルク家の双方を疲弊させ、財政難にあえがせることになりました。カール5世の退位(1556年)をきっかけとして、これらの国々の次代の王たち(フランスのアンリ2世、スペインのフェリペ2世)によってカトー=カンブレジ和約が締結されたのは1559年のことです。イタリア戦争は、アンジュー家のシャルルの頃から続くイタリア領有の夢をかなえることなく、ハプスブルク家の優位を16世紀ヨーロッパにつくりだして終わりました。フランスが、ハプスブルク家に対してその遺恨を晴らすのは、三十年戦争後の1648年、ウェストファリア条約を締結するブルボン家の統治においてでした。

コメント