2022年の一橋大学の設問は、非常に難しい読み取りを必要とする設問と、ごく基本的な設問が入り混じったものでした。特に、大問Ⅰの神聖ローマ帝国のイタリア政策と大学の自治の関係を材料に、当時の北イタリア周辺の文化的・政治的状況を問う設問は非常に難しい問題でしたので、これに時間を取られてしまうと全体が総崩れになってしまう恐れがあったのではないかと思います。一方で、大問2のニューディール政策とその後の経済政策を問う問題は、一部高校受験生には厳しい内容を含んでいたものの、全体としては標準的な内容のものでしたし、大問Ⅲの19世紀後半における朝鮮・清・日本の関係を問う問題は一橋受験者にとっては基本問題と言える内容でした。もしこれらの問題に出くわしたときの戦略としては、やはり大問Ⅱと大問Ⅲをしっかりとした形で解き、ある程度の点数を確保した上で大問Ⅰにじっくりと取り組むという流れになるのではないでしょうか。実際に問題にあたる時には、時間配分をどうするか、まずは全ての問題の内容を確認して、どの問題から片づけるか優先順位をつけておく必要があると思います。個人的には、この年の問題は大問Ⅰという非常に「一橋らしい」問題が出てくれたおかげで、解いていて楽しいと思えるものではありましたw

2022 一橋Ⅰ

【1、設問確認】

・神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世が発した勅法(ハビタ)が発せられた文化的・政治的状況を説明せよ。

・指定語句:ボローニャ大学 / 自治都市 (使用箇所に下線を付す)

・400字以内。

【2、史料の確認】

:本設問で要求されているのは紹介されている勅法(ハビタ)が発せられた文化的・政治的状況ですので、その肝心のハビタの内容を吟味する必要があります。通常であれば、神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世はイタリア政策を展開したシュタウフェン朝の皇帝として知られますので、北イタリア諸都市が結成したロンバルディア同盟との戦い(ex.レニャーノの戦い[1176])や、ゲルフ(教皇党)とギベリン(皇帝党)の抗争などが頭に浮かぶところです。ところが、本ハビタを読み進めていくと、なかなか一筋縄ではいかないことが分かってきます。そこで、まずはしっかりとこの勅法と向き合うことが大切です。本設問で紹介されている勅法の論旨・ポイントは以下のようなものになります。

(勅法の根拠)

・本勅法は皇帝フリードリヒ(1世)が司教・修道院長・諸侯・裁判官・宮宰などの助言に基づいて出されたものである。

(目的)

・学識によって人々を啓発し、神と皇帝(神の下僕)に恭順させ、教導する「善を行う者たち(学生や教師)」をすべての不正から保護する。

(背景)

・学生たちは、異邦人扱いされ、財産や生命に危害が加えられることがある。

(内容)

① 学問を修める学生および市民法の教師たちとその使者に対して、学問を習得する場所におもむき、滞在するにあたっての安全を保障する。

② 学生たちに不正を働き、学生たちの同国人の債務のために損害を与えることを禁ずる。

③ この法に違反したものは、損害を補填しない限り、その都市の長官に(損害の)四倍の賠償金を払い、特別な判決なしに当然にその身分を失う。

④ 学生たちを訴追したい者は、皇帝から裁判権を与えられた学生たちの師または博士や都市の司教に訴え出る必要があり、その他の裁判官に訴え出た場合には訴因が正当でも敗訴する結果となる。

さて、この史料から読み取れることは何かということですが、以下のようなことが重要であると思われます。

A:当時の北イタリアに対して神聖ローマ皇帝が勅法を出したということ。

B:その法的根拠は、「市民法」や「都市・大学に対する皇帝からの特許」に求められたと考えられること。

C:「市民法」を教える教師たちやそれを学ぶ学生は、「善を行うもの」であり「臣民を教え導く」ものであり、皇帝の権威を高めるのに有用であると考えられていたこと。また、そのため皇帝は彼らを保護すべき対象と考えていたこと。

D:一方で、旅をし、北イタリアにやってきた異邦人の学生たちが一部の人々から身体や財産に危害を加えられていたこと。

E:皇帝は、学生の裁判にあたって、大学の教師または都市の司教が行うのが妥当であり、他の権力が介入することを良しとしなかったこと。

【3、高校世界史で学習する当時の状況と、史料読解】

:さて、【2】では本史料から直接的に読み取れることをご紹介しましたが、これを「読み解く」には当時の政治・経済・社会についての知識が必要となります。そこで、まずは高校世界史で学習する、当時の神聖ローマ皇帝とイタリアとの関係を中心に、当時の状況をまとめてみたいと思います。途中、所々で補足説明を加えていきますが、引用が示されている箇所は、基本的には本設問の勅法の引用元である勝田有恒「最古の大学特許状 Authenticum Habita」『一橋論叢』第69号第1巻、1973年の中に示された内容です。勝田論文はWebで検索すると普通に読めます。そう長いものではないので、一度お読みになっても良いかと思います。)

① 神聖ローマ皇帝とローマ教皇との勢力争い(イタリア政策)

:本勅令が出されたのは1158年のことです。当時は、カノッサの屈辱(1077)、クレルモン公会議の開催(1095)と第1回十字軍の成功(1096~1099)、ヴォルムス協約(1122)などが終わった後であり、それ以前と比べて教皇の権威が高まりつつあった時期でした。一方で、教皇権は当時絶対的なものではなく、新たに神聖ローマ皇帝となったばかりのフリードリヒ1世(皇帝位:1155~1190)はドイツ諸侯やイタリア諸都市に対する支配権をめぐって教皇派(ゲルフ)と対立を繰り広げていました。フリードリヒ1世即位前後の歴史については、2017年版『詳説世界史研究』(山川出版社)で、旧版と比べて大幅な加筆修正が加えられましたので、そちらをお読みになると内容がよくつかめるのではないかと思います(同書、pp.185-186)。

さて、こうした教皇派(教皇党、ゲルフ)と皇帝派(皇帝党、ギベリン)の争いの中、1154年に教皇となったハドリアヌス4世は、たびたび教皇は皇帝よりも上位の存在であることを主張したため、1157年に両者の対立が決定的となり、1158年にフリードリヒはイタリアに侵攻して北部を支配下におきました。本設問の勅法はまさにこの時期に出されたものですので、本史料の読み取りは皇帝フリードリヒがイタリア北部に対する皇帝の支配権を確立しようとしたという文脈の中で読み取る必要があります。

また、必ずしも本設問で盛り込む必要はないのですが、ゲルフとギベリンの別は都市の内部にも存在しました。つまり、ある都市が基本的にはゲルフに与する都市で、それが多数派であったとしても、同じ都市の中に少数派としてのギベリンが存在する、というケースは存在しましたし、その逆のケースも当然あったと思われます。一般的には、貴族は皇帝派が多く、都市市民は教皇派が多かったとされますが、必ずしも一様ではなく、だれがどの派閥に属するかはケースバイケースだったと思われます。

さて、そうしますとボローニャ大学の学生たちが市民から危害を加えられていたのは、単純に異邦人に対する反感や嫌悪、または学生たちの横暴なふるまい(史料から、借金を踏み倒して帰国した学生がいたと推察されます)が原因の可能性もありますが、一方で皇帝の権威を高める「市民法」を学ぶ学生を、都市内部のゲルフ(教皇党)的な心情を持つ一部市民が嫌って危害を加えたという可能性もあるわけです。(当時のボローニャにおいて、都市または大学が全体としてゲルフであったかギベリンであったかは、高校受験生には判断しようもない情報なので、ここではそれについては考えません。あくまでも本設問の史料からのみ考え得る可能性であって、実態がどうだったかということはここではおいておきます。) 本史料はそれほど長いものではないのですが、当時の状況についての基本的な知識を合わせて読むことで、色々と当時の大学や都市、学生と市民の関係に想像をめぐらせることができます。

② 中世における大学の形成

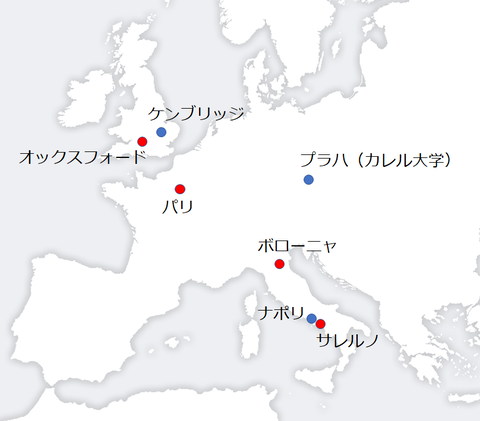

:カロリング朝期以降、修道士や司祭といった聖職者は修道院や大聖堂付近の付属施設で学問を学び、これがしだいに発展していきます。こうした中、11世紀末頃に北イタリアのボローニャに最古とされる大学が成立し、その後同様の大学がヨーロッパ各地に広がっていきます。特に、12世紀を中心に最初期の大学が設立されていったことから、こうした動きは当時の12世紀ルネサンスの一部としても考えられています。

中世に成立した大学と主な特徴は以下の通りです。

さて、本史料はロンカリア(現在のピアチェンツァ郊外)で出されたものです。ロンカリアという地名は高校世界史では出てきませんので、受験生にはなじみがありませんが、本ハビタを出したのが神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世であること、出されたのが12世紀半ばであること、ロンカリアが北イタリアであること、「市民法」を教える大学が対象となっていることなどから考えて、ここで保護されようとしている学生と教師は、ボローニャの大学に所属している人々を指しているということが推測できます。ま、何より指定語句に「ボローニャ大学」がありますので、当時の大学をめぐる状況の説明は「文化的状況」の一要素として必須です。

③ 当時の都市や大学における「自治」

:中世の都市がその経済力を背景として周辺の封建領主(皇帝・国王・司教・諸侯など)に自治権を請願し、特許状を得て自治都市となり、都市の役人の選出や司法などについて一定の権利を得たのと同様に、11世紀頃から各地で発展した大学も一定の自治を許されるようになりました。教師と学生からなるギルド(ウニウェルシタス[Universityの語源])が形成されますが、実はこのウニウェルシタスの存在を初めて公認したとされるのが本設問のフリードリヒ1世によるハビタだったりします。『詳説世界史研究』(2017年版)では、「大学の男性は都市の世俗裁判ではなく、教会裁判に服しており、大学は特権を得て自治団体となり、各都市と摩擦を起こすこととなった。(p.190)」とありますが、本史料を見る限りでは、大学に所属するものが世俗裁判権と教会裁判権のどちらに服するかはまだ判然としていないように見えます。

そもそも、本ハビタは皇帝が皇帝の支配権を強めるため、「市民法」を学ぶ教師・学生を守る、という内容ですので、教会法の権威をあまり前面に出す意図はなかったように思われます。ここで言う「市民法」とは、実はユスティニアヌスがまとめたとされる『ローマ法大全』のことです。「ローマ法」は皇帝の権威によってまとめられた普通法で、これは東ローマ帝国だけではなく、西ヨーロッパでも教会法(カノン法)やレーエン(封建法)などと混じりあいながら、主にヨーロッパの「大陸側」の法制度の基礎となり、いわゆる「大陸法」を形づくっていきます。対して、イングランドなどでは慣習や判例を軸としたコモン=ローが形成されていき、いわゆる英米法のもととなっていきます。(昔に法学部在学中にどちらかというと法制史や法哲学に興味があったのでたまたまとった講義でめっちゃ聞かされました。大木雅夫『比較法講義』東京大学出版会、1992年あたりを参考にしています。)

何が言いたいかと言いますと、皇帝フリードリヒ1世が本ハビタで「市民法」の大切さを示し、「朕が裁判権を与えた」と皇帝の名のもとに教師に対して裁判権を付与している以上、本ハビタは教会法の権威を高めるよりは、むしろ皇帝の権威を高める意図で出されていると解釈する方が妥当だと考えられます。

このあたりについて、勝田論文では以下のように注が付されています。

この部分は大学団に対する裁判権の賦与を意味するものではないが、教師に対して裁判権が与えられたことは、重要であり、古くユスチニアヌスがベリトスの法学教師に裁判権を委託したことを想起させる。

学生による司教、教師いずれかの選択は大学における裁判権の法理について、その後の非常に興味深い展開をもたらすことになる。学生が司教と教師以外に、都市の長官ポデスタを選ぶことは禁止されていない。さらに13-14世紀に、学生組合の学頭 rector の力が増大すると、学頭が裁判官に選ばれることになる。このように、学生は、特許状による司教と教師、普通法上のポデスタと学頭、都合4つの選択可能性をもつことになる。裁判官の順位については、何も規定されていないが、実際上は司教が最上位にあり、判決執行はポデスタの助力を必要とした。(勝田、p.49)

このように、学生がどのような法理によって守られるかについてはいくつかの選択肢が用意されていたと解されるようです。

また、本ハビタの根拠となったロンカリアの帝国議会は高校世界史には出てきませんが、一般に、フリードリヒ1世がイタリア諸都市に対して支配権を強化しようとしたものとみられています。(以下、『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』より、ロンカリア帝国議会の項目より引用。)

最も有名なのは

1158年 11月フリードリヒ1世 (赤髯王) が招集したもので,イタリアとドイツの諸侯,司教,コムーネの参事会員,ボローニャの法学者が集り,「レガリア憲章」 Costitutio de regalibusが制定された。イタリア諸都市に対する皇帝の支配権を確定しようとしたもので,コムーネの行政支配の権限および財政上の諸権限が皇帝に属すことが宣言された。

ゆえに、フリードリヒ1世の出した本ハビタは、皇帝の支配権を強調する意図で出されたと解釈すべきかと思います。ただ、大学における複数の裁判権は、大学に所属している教師・学生が叙任の有無にかかわらず聖職者であると当時認識されていたことから、基本的には教会法が優越する形でまとめられていき、世俗法が介入する余地は限られていたようです。これについて、勝田論文は以下のように注を付しています。

教師の裁判権は元来強力なものではなく、早くも12世紀末には、刑事裁判権を学生に対して行使し得なくなり、…(中略)…民事事件のみがこの特許状[本ハビタ]での対象であるとした。…(中略)…聖職者の学生が、世俗裁判権を選択し得たであろうか、ローマ法の規定によれば可能であったが、教会法額の発展によって、聖職者個人に与えられた恩恵を放棄することは許されるが、一般性をもつ特権を放棄し得ないという立論がなされ、世俗裁判官を選ぶことは、教皇が皇帝裁判に服することを意味するとして、全面的に否定され、さらにフリードリッヒ2世が、聖職者を世俗裁判権からの免除特権をもつという勅法を出すに及んで、議論の余地はなくなった。反教皇主義者といわれるチヌスでさえ、聖職者の特権的地位に反論しえなかった。(勝田、p.49.)

④ <発展> 外国人に対する迫害とnatio(国民団)の形成

:これは通常、高校世界史では登場しないのですが、当時の大学には、外国から学問を学びに来た学生が出身地ごとにまとまって形成し、相互扶助を行うnatioと呼ばれるグループを形成していました。マンガ『チェーザレ 破壊の創造者』(惣領冬実)を読むと、フィレンツェ出身のフィオレンティーナ、スペイン出身者のスペイン団などが登場しますので、当時の雰囲気を感じ取ることができます。もっとも、当時は「同郷の出身者」くらいのイメージでいわゆる近代的な意味を持つ「国民」という意識は持っていなかったと考えられますので、国民団という言葉は必ずしも適切ではないかもしれません。(ここらへん、専門ではないので用語については詳しくないので、ご勘弁ください。) そして、これらの国民団が選出した代表者が運営するウニウェルシタス[大学団]が形成されていきます。勝田によれば、当時外国人は法的にかなり不利な立場に置かれており、市民との間に軋轢が生じると危害を加えられたり、不当な訴えを出されたりすることがあったそうです。(身体的な危害、侮辱、騒音や悪臭をめぐる軋轢、他の学生が残した借金返済が同郷の学生に迫られるなど。[勝田、p.48ほか])

【4、高校世界史で学習する範囲で、本史料から読み解くべきもの】

:さて、これまで本史料に関連する事柄について確認してきましたが、当然のことながらこれらを高校受験生のレベルで把握し、かつ同様のレベルで深く読み解けというのは無理な話です。ですが、一方で高校世界史のレベルできちんとおさえておくべき内容や、頑張ればおさえられるかもしれない内容はあります。そこで、これまでお話してきたことをもとに、高校世界史のレベルでおさえておくべき内容は何か、設問の要求する文化的状況と政治的状況、そして史料読解に分けてまとめてみたいと思います。

(文化的状況)

① 11世紀頃からヨーロッパの各地に大学が形成されていったこと

② 大学では、教師や学生によって運営される一種のギルド(ウニウェルシタス)が形成されたこと

③ ウニウェルシタスや大学が一定の自治権を有するようになっていったこと

④ 大学の形成の背景に、当時「12世紀ルネサンス」と呼ばれた一連の知の革新運動が存在したこと

⑤ 「12世紀ルネサンス」が、イスラーム世界との交流によるアラビア語文献のラテン語訳流入などによる刺激を受けていたこと

(政治的状況)

① 北イタリア諸都市が東方貿易などによって得た経済力を背景に自治権を得て、コムーネを形成していったこと

② 11世紀後半から、神聖ローマ皇帝とローマ教皇との間の叙任権闘争が激化していたこと(1077、カノッサの屈辱 / 1122、ヴォルムス協約)

③ 第1回十字軍の成功以降、ローマ教皇の権威が高まってきていたこと

④ シュタウフェン朝の皇帝フリードリヒ1世がイタリア政策を展開していたこと

⑤ 北イタリア諸都市はゲルフ(教皇党)とギベリン(皇帝党)に分かれて対立していたこと

⑥ ゲルフの中心であったミラノが、ロンバルディア同盟を結成し、レニャーノの戦い(1176)でフリードリヒ1世を破ったこと

※ ただし、本設問は「この勅法(フリードリヒ1世が1158年に出したハビタ)」が発せられた状況を問うものであるので、⑥のレニャーノの戦いを直接用いることはできない。

(史料読解)

① 本ハビタは皇帝が北イタリア諸都市への支配権を強化する意図で出されたものであるということ

② 本ハビタは「市民法」を教える教師、学ぶ学生を皇帝の権威を高める「善なるもの」としてその保護を命じているということ

③ 都市または大学内部において、異邦人の教師・学生と市民の間に対立が生じていたということ

④ 教師や学生を迫害から守るために、学生についての裁判権を大学に所属する教師や博士に与えていること

上記の内容については高校世界史の学習内容で十分に確認できるものですので、あとはこれをもとに解答をまとめていくことになります。

【解答例】

11世紀ごろ、東方貿易による繁栄を背景に北イタリア諸都市は封建領主から自治権を獲得しコムーネと呼ばれる自治都市に成長した。また、学生と教師の自治組織から発展した大学では、イスラームからの文化的刺激を受け、12世紀ルネサンスと呼ばれる革新運動が起こっていた。同時期、叙任権闘争はヴォルムス協約で妥協したものの、十字軍成功以降、その権威を高めるローマ教皇と、イタリア支配をもくろむ神聖ローマ皇帝との対立は続き、北イタリア諸都市は教皇派のゲルフと皇帝派のギベリンに分かれていた。新たに皇帝となったシュタウフェン家のフリードリヒ1世は、イタリア政策を展開する中で、ローマ法を学ぶボローニャ大学の学生が異邦人であることを理由に市民から危害を加えられていたことに介入し、ローマ法を学ぶ学生を讃え、大学の教師に皇帝の名のもとに裁判権を付与することで、皇帝の権威を高め、北イタリア諸都市に対する支配権を拡大しようとした。(400字)

2022 一橋Ⅱ

【1、設問確認】

・史料として引用されているバイデン演説が念頭に置いている、「米国雇用計画」に比肩しうるような20世紀の経済政策の内容について論ぜよ。

・同経済政策が実施された背景について論ぜよ。

・同経済政策のそれ以降の経済政策への影響を説明せよ。

・同経済政策とその影響が、後に強く批判されるようになった理由を説明せよ。

・400字以内。

:少々回りくどい設問です。いずれにしても、まずこの「バイデン演説が念頭に置いている経済政策とは何か」ということを確定させる必要があります。もっとも、これは何となく「ニューディール政策のことかな」と思いつく人もかなりいらっしゃるかと思いますので、問題を解く上ではそう難しいことはないのですが、確実に「ニューディール政策だ!」と言い切るためにはいささか面倒な確認が必要となります。

まず、バイデン演説は「米国雇用計画」は「第2次世界大戦以来最大の雇用計画だ」と言っておりますので、これに「比肩しうるような20世紀の経済政策」は当然のことながら戦前に展開された経済政策でなければなりません。また、「米国雇用計画」の内容が「①交通インフラを更新し、近代化し、建設するための雇用を生み出し」、「②何百万人もの人々が仕事やキャリアに戻れるよう支援するもの」であるという以上、これに「比肩する経済政策」も同様の内容を持っている必要があります。この条件に当てはまるのはやはりニューディール政策ですので、「何となくカンで」ニューディール政策かなとおもっていたものが、文章をしっかり読むことによって確実なものとなってくると思います。何となくカンで済ませていると、解いている間ずっと、何となくモヤモヤしたものがのこるので、できればはっきりとさせてから設問に取り組みたいところです。

さて、そうすると本設問は、ニューディール政策の「①内容」、「②実施された背景」、「③ニューディール政策以降の経済政策への影響」、「④ニューディール政策以降の経済政策が後に批判された理由」、の4点を問うものです。①と②についてはごく基本的な問題ですので、ここでの取りこぼしは避けたいですね。一方、③と④についてはやや丁寧に解き進める必要が出てきます。

【2、ニューディール政策の内容】

:ニューディール政策の主な内容は以下になります。(ワグナー法などを含めても良いと思います。また、『詳説世界史研究』などには銀行の連鎖倒産を防ぐための緊急銀行法[銀行の一時閉鎖を命じる]や、銀行再建のための復興金融公社の設立などについても言及がありますが、本設問ではそこまで書かなくても、ごく基本的な内容の確認で十分かと思います。)

① フランクリン=ローズヴェルト大統領(民主党)の下で実施

② 救済(relief)、回復(recovery)、改革(reform)の3Rを掲げる

③ 国家が積極的に経済活動に介入し、公共事業の増大などで雇用の創出と経済の回復を目指す(自由放任主義からの方針転換)

④ 世界経済よりもアメリカ合衆国の国内経済を優先する

⑤ 農業調整法(AAA:Agricultural Adjustment Act)

⑥ 全国産業復興法(NIRA:National Industrial Recovery Act)

⑦ テネシー川流域開発公社(TVA:Tennessee Valley Authority)

※ よく、ケインズの修正資本主義の影響などが言われることがありますが、フランクリン=ローズヴェルト自身はニューディール政策の実施に当たってケインズの影響があったことについては否定的だそうです。また、ケインズの理論が広く知られることになる『雇用、利子および貨幣の一般理論』の発表は1936年で、ニューディール実施よりも後のことです。

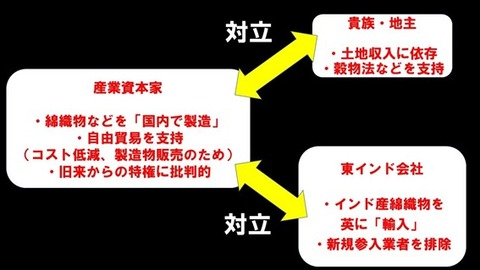

基本的には上に書いたものが主な内容になりますが、具体的な政策については、それぞれがどのような目的で出されたかをおさえておくことが大切です。まず、ニューディールが始められるきっかけとなった世界恐慌ですが、その根本的な原因の一つに農産物・工業製品の生産過剰と、それにともなう価格下落による農家・企業業績の悪化、そして農民・労働者の貧困化がありました。そこで、AAAやNIRAでは生産制限による農産物価格の引き上げや、産業の国家統制を行うことにより、生産の立て直しと国内市場の活性化、そして雇用の増大を目指しました。また、TVAでは、テネシー川流域の総合開発を公共事業によって進めることで、より直接的に失業者救済が進められました。また、NIRAでは労働者の保護や待遇の改善も盛り込まれましたが、AAAやNIRAの生産制限や産業統制が公正な競争を阻害するという理由で最高裁により違憲とされたため、NIRAの中にある労働者保護の部分を維持するためにワグナー法が制定され、労働者の待遇に関する諸規定に加え、労働者の団結権と団体交渉権が保障されました。また、金融不安の解消と金の流出を防ぐため、アメリカは1933年に金本位制の停止に踏み切り、これによってドルが切り下げられた(ドル安になった)結果、アメリカからの輸出が勢いを取り戻すとともに、国内の物価が上昇傾向へと向かいました。

本設問が要求している「ニューディール政策の内容」の部分については、国家が経済活動に介入するとともに公共事業を増大するという本質的な部分を紹介しつつ、AAA・NIRA・TVAの内容を示せば十分でしょう。

【3、ニューディール政策が実施された背景】

:世界恐慌を示せば十分だと思いますが、ニューディール政策が展開される前にアメリカのフーヴァー政権(共和党)が実施していたスムート=ホーレー法(高関税政策)が国際貿易をさらに悪化させてしまったこと、イギリスによる金本位制の停止とブロック経済の形成を皮切りに各国が保護主義に走り、国際貿易のさらなる縮小を招いてしまったこと、従来からの自由放任政策に効果が見られなかったことなどにも注目できれば、なお良いかと思います。

【4、ニューディール政策以降の経済政策への影響】

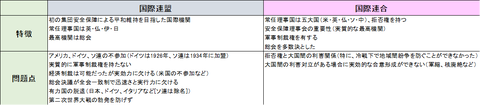

:さて、ニューディールの影響ということになると、短期のものから長期のものまでいろいろあるわけですが、本設問ではニューディール「以降の経済政策」となっていますので、基本的には長期の影響を考える方向性で良いと思います。また、問いの部分では「それ(ニューディール)以降の経済政策への影響」となっていますが、その直前のリード文で「それ以降のアメリカの経済政策の基調を作った」とありますので、基本的にはアメリカの経済政策を中心に考えることになるかと思います。

だとすれば、ニューディール政策以降の経済政策への影響というのは、ニューディールで見られたような経済への国家介入や労働者保護、社会福祉の拡充などをきっかけにして、その後のアメリカをはじめとする各国において、いわゆる「福祉国家」や「大きな政府」が目指されたことを言っているのでしょう。また、修正資本主義的な経済政策や福祉国家論への批判については、アメリカについていえば、70年代ごろからの財政悪化と不況をきっかけに政府の財政拡大に対する批判がおこり、80年代からのレーガンによる小さな政府を目指す新たな経済政策(レーガノミクス)への転換を意識しているのだと思います。他の国ではイギリスのサッチャーなどに見られる経済政策(サッチャリズム)ですね。

ところが、ニューディールの長期の影響(その後のアメリカ経済政策への影響)として、修正資本主義的な経済政策が戦後とられたことや、いわゆる「大きな政府」または福祉国家政策が出てきたという文脈の記述というのは、意外に教科書や参考書の目立つところには載っていないんですね。とりあえず、山川の『新世界史B』(2017年版)、『詳説世界史B』(2012年版・ちと古いな…。新しいやつどこ行った。)、『世界史用語集改訂版(2018年版)』、『詳説世界史研究(2017年版)』の方を調べてみましたが、少なくとも通常ニューディールが登場してくる箇所(世界恐慌でF=ローズヴェルトが新規巻き直しだー、のあたり)ではそれらしい記述を見つけることができませんでした。

該当する記述があったのは、(他にもあるのかもしれませんが)とりあえず手元にあるもので見つけたものは東京書籍の『世界史B』(2016年版)と、『最新世界史図説タペストリー』(帝国書院、19訂版、2021年)です。たとえば、東京書籍の方では以下のような文章がニューディール政策の最後のところで加えられています。

国家が積極的に経済に介入して景気回復をはかる動きは、今日にいたる修正資本主義政策の端緒となった。自由放任の経済にかわるこのような動きは、イギリスの経済学者ケインズによって理論化された。(『世界史B』東京書籍、2016年版、p.371)

一方、上述の『タペストリー』の方では「世界恐慌後のスタンダード」というタイトルで、ケインズの主張、有効需要の原理などが紹介され、その中でニューディールがその後の経済政策にどのような影響を与えたのかについてまとめられています。

[有効需要の原理]

→ニューディールを理論的にあと押しし、第二次世界大戦後の欧米諸国の福祉国家政策の基盤となる。(『最新世界史図説タペストリー 19訂版』帝国書院、2021年、p.251)

ここには、ケインズを批判する理論として、一般に新自由主義の論者として紹介されるハイエクの思想などもあわせて紹介されているので、受験生が見て全体の内容を把握しやすいのは『タペストリー』の方かなと思います。ですが、通常の受験生は、歴史の流れや理論的部分については教科書や、学校や塾の先生が作ったプリントなりの教材をベースにして学習することが多いですから、学校や塾の先生がこうした経済政策の変遷を意識して教えでもしない限り、ニューディールがその後のアメリカ経済政策にどのような影響を与えたのかという視点をもつことは、受験生にとってはかなり難しいことである気がします。(サッチャーだのレーガンだの中曽根だのがリアルタイムだったおっさんであれば話は別ですが…。生まれたときからJRにNTTの世代には実感わかない気がします。)

ただ、それでは「大きな政府」とか福祉国家的な経済政策、そしてそれらが批判されて新自由主義へとつながることが教科書等に書いていないのかというと、これは書いてあるんですね。たとえば、以下は山川出版社『新世界史B』の記述です。

戦後は多くの先進国で、国家の役割を重視する経済政策が採用され、経済成長を前提とした分配(公共事業など)と再分配(福祉など)の政治が展開され、政府の財政規模は拡大してきた。また政府による規制が支持されていた。しかし、1970年代からは各国で財政赤字がめだちはじめたため、歳出削減、福祉の切り詰め、あるいは規制緩和ないし撤廃を主張する政治勢力が台頭した。(『新世界史改訂版』山川出版社、2017年版、p.399)

また、以下は山川出版社の『詳説世界史研究』の記述です。

1930年代以来、不況に直面すると、公共投資や社会保障費などを拡大して景気を刺激する「福祉国家」的な手法が一般化していたが、70年代のアメリカの場合、財政赤字の拡大によるインフレーションと不況が同時進行するスタグフレーションと呼ばれる現象が発生した。そのため、81年に大統領に就任した共和党のレーガンRegan(任1981~89)は、民間経済の再生のための規制緩和や減税を重視し、「小さな政府」の実現をめざす「新自由主義」的な政策を追求した。同様な政策は、イギリスのサッチャーThatcher(任1979~1990)保守党政権、西ドイツのコールKohl(任1982~1998)中道保守連立政権、日本の中曽根康弘(任1982~1987)自民党政権でも導入され、規制緩和や国営企業の民営化が推進された。この「新自由主義」政策は、90年代の冷戦終結後に進行するグローバリゼーションの有力な1タイプとなっていく。

問題は、これらをすぐに「ニューディール政策の影響」としてまとめられる受験生がどれだけいるかということです。これは少々厳しいかなぁという気がします。なぜなら、上述したように「ニューディール政策」と「福祉国家から新自由主義へ」はそれぞれ戦前と戦後の部分で一見すると別のこととして紹介されることが多く、両者のつながりを強調したり、想起させるような書き方にはあまりなっていないんですね。一応、「1930年代以来」という言葉はあるので、カンのいい受験生や、そうしたつながりを教えてくれる先生に習った受験生であれば気づくかもしれませんが、そうでないと正直厳しい。

それでは、この流れに気付かない受験生は白旗をあげるしかないのかということになると、そうでもない。ヒントは「その後の経済政策」です。つまり、ニューディール政策以降に(特にアメリカで)展開された経済政策を丁寧におっていくことができれば、その特徴をとらえることができるかもしれません。ですから、もし「ニューディール政策→大きな政府・福祉国家政策→小さな政府・新自由主義」という流れがすぐに思い浮かばない時には、まず世界史で学習した有名な経済政策をいくつか思い浮かべるところから始めてみると良いでしょう。アメリカで戦後展開された経済政策としては以下のものがよく知られています。

A フェアディール政策

:トルーマン(民主党)政権、ニューディール政策を継承して社会保障を充実させる。

B ニューフロンティア政策

:ケネディ(民主党)政権、必ずしも経済政策のみではないが、経済成長促進・教育・貧困・人種差別など、まだアメリカが解決していない分野をニューフロンティアととらえ、これらの解決に向けた諸政策を展開。この中で、雇用の拡大や社会保障の拡充などが目指された。

C 偉大な社会政策

:ジョンソン(民主党)政権、ケネディ政権の基本路線を引き継ぎ、「大きな政府」による社会福祉の拡充、教育改革、人権擁護の方向性を打ち出す。

D レーガノミクス(小さな政府)

:レーガン(共和党)政権、自由主義市場経済に信頼を置き、国家による経済への介入を最小限にして、財政規模の縮小をめざす。

こうして並べてみると、A~Cまでが社会福祉・社会保障の拡充を図ろうとしているのに対し、Dのレーガンの頃から経済政策の毛並みが変わっていることに気付きます。あとは、これらとニューディールがどのような関係になっているのかを考えれば、A~Cがニューディール政策と似ているということには気づくと思いますので、その関係性を述べてあげればよいと思います。

アメリカ以外の経済政策を考えてみても、たとえばイギリスのアトリー(労働党)政権による社会福祉拡充政策(cf. 「ゆりかごから墓場まで」)から、70年代以降のサッチャーによるサッチャリズム(産業民営化による政府の財政支出縮小、規制緩和による外資参入の許可など)へ変わっていったことを思い浮かべれば良いでしょう。そこまでできれば、あとはDがなぜA~Cと違うのか(経済政策の方向性が変わったのか)を書けばよいわけで、これについては上述の通り、教科書なり参考書にも記述があるものになりますので、それを書いてあげれば良いことになります。アメリカについていえば、ベトナム戦争への介入による財政悪化、ドルの信用低下とニクソンショック、オイルショックなどによる物価高と不況(スタグフレーション)、80年代からの「双子の赤字」など、レーガン時代のアメリカが財政支出を削減して「小さな政府」を目指さなければならなかった理由は十分に思い浮かぶはずです。

【5、ニューディール政策以降の経済政策への批判】

:これについてはすでに【4】の部分で説明してしまいましたが、要は、「大きな政府」または「福祉国家政策」というのは政府にとって金がかかりすぎるんですね。特に、アメリカで1970年代にスタグフレーション(インフレ+不況)が起こると、それまでの経済政策の見直しが図られ、物価上昇をおさえるための金融政策(高金利政策、下のグラフを参照のこと)がとられるとともに、福祉や公共サービスの縮小や公共事業の民営化などを通した均衡財政政策がとられ、政府による個人や市場への介入は最低限とすべきとする新自由主義(ネオリベラリズム)が強く主張されることになります。代表的なのがサッチャーやレーガンで、日本でも中曽根康弘首相の下、国鉄(日本国有鉄道)や電電公社(日本電信電話公社)、日本専売公社などの民営化が図られた結果、現在のJR・NTT・JTが出来上がりました。

(花田功一「戦後アメリカ経済とスタグフレーション」『商学討究』45(2)、

pp.85-142、1994年、p.95の第1-11表より作成)

もちろん、新自由主義云々が書けるにこしたことはありませんが、「福祉政策は金がかかるので経済や国家財政が悪化すると批判が高まり、緊縮財政が目指された」という内容が示せれば十分だと思います。ただ、レーガンの名前くらいは基本事項なのでしっかり出しておきたいところですね。

【6、解答の枠組みをまとめる】

:これまで書いてきた内容のうち、重要な要素をまとめていくと以下のようになるかと思います。

(ニューディール政策の内容)

・自由放任主義から方針を転換し、国家が積極的に経済活動に介入し、公共事業の増大などで雇用の創出と経済の回復を目指す。

・具体例:AAA・NIRA(後にワグナー法へ)・TVA

(ニューディール政策が実施された背景)

・世界恐慌

・フーヴァー大統領の政策に効果がなかったこと

・ブロック経済の形成による国際貿易の縮小

(ニューディール後の経済政策への影響)

・経済への国家介入や労働者保護、社会福祉の拡充などを実施したニューディール計画をきっかけにして、戦後アメリカなどでは福祉国家や大きな政府を目指す政策がとられた

・具体例

[アメリカ]フェアディール政策、ニューフロンティア政策、偉大な社会政策

[イギリス]アトリー政権の「ゆりかごから墓場まで」など

(ニューディールに影響を受けた経済政策への批判)

・新自由主義の高まり(自由主義市場経済に信頼を置き、国家による経済への介入を最小限にして、財政規模の縮小をめざす)

・具体例:レーガノミクス、サッチャリズムなど

【解答例】

世界恐慌が起こると、フーヴァーが高関税政策を展開したが効果はなく、各国がブロック経済を形成して国際貿易が縮小すると経済はさらに悪化した。民主党のフランクリン=ローズヴェルトは従来の自由放任主義を転換するニューディール政策を打ち出し、農業調整法による生産調整や全国産業復興法による産業統制と労働者保護、テネシー川流域開発公社を利用した公共事業による失業者救済など、経済への国家介入を進めた。この後の米国では同様に、労働者保護や社会福祉拡充を行う「大きな政府」を目指し、ケインズの修正資本主義的な経済政策がとられた。しかし、「偉大な社会」政策を進めたジョンソンがベトナム戦争に介入して財政が悪化し、さらにニクソン=ショックや石油危機でスタグフレーションが広がると財政支出拡大への批判が高まり、自由主義市場経済に信をおいて、国家の経済介入を最小限にして財政規模縮小を目指す、新自由主義的な考えが主張された。(400字)

本設問では、ニューディールの背景と内容が問われていますので、世界恐慌の背景(過剰生産、農産物価格の下落と農家の困窮、企業業績悪化、購買力低下、輸出不振、株価暴落など)については不要だと思います。むしろ、恐慌発生後に米国が問った従来式の自由放任型の経済政策または保護関税による国内産業の保護という手法が効果を生み出さなかったことや、世界恐慌が悪化した原因(ブロック経済の形成と国際貿易縮小など)を示した方が良い気がします。また、同様に本設問では米国のニューディール以降の経済政策が後に批判されるようになった「理由を説明せよ」とあるので、新自由主義についてはなぜそれが修正資本主義的な経済政策に対する批判になりうるのかがわかる程度の内容を示しておけば良く、レーガンとレーガノミクスなどの具体例は不要だと思います。また、上述した通り、設問はリード文よりアメリカの経済政策を念頭において作られていると思いますので、解答例もアメリカの経済政策についてまとめ、他の各国の事例は省きました。もしどうしてもアメリカの事例で解答を作ることができない、字数を満たすことができない場合に補助的に用いるのはアリかなと思います。

2022 一橋Ⅲ

:一橋で単に用語を問う設問でなく、複数の文章を書かせる形で問が複数設定されたのは2014年の問題以来です。一橋大学で中国・朝鮮が頻出であるというのは、一橋受験者にとっては周知の事実でしょうから、本当に基本的な問題だと思います。字数の配分をどうしようかなぁということに迷う程度でしょうか。内容についても、一番内容的に濃いと思われる問3についてはかなり近い時代・内容の問題が2013年の大問3、2020年の大問3の問2で出題されていますし、一橋を受験するにあたり朝鮮近現代史に注意が必要だということは、どこの学校や塾でも言っていることなのではないかと思いますので、この問題はちょっと取りこぼせない気がします。

【設問確認】

・1979年から1980年までの韓国における政治の動向について述べよ(問1)

・1592年~1598年の戦乱の、朝鮮側における名称を記せ。また、同戦乱の展開過程と明に与えた影響について述べよ。(問2)

・1880年代から1894年までの朝鮮・清・日本の関係について述べよ。(問3)

・問1~問3すべてで400字以内。

(問1)

:朴正煕暗殺から光州事件までの流れを問う設問です。それほど難しい部分もないので、解答例を作ってみたいと思います。

【問1・解答例】

開発独裁を進めた朴正煕の暗殺をきっかけに、ソウルを中心に民主化運動が激化したが、軍を掌握した全斗煥が光州事件でこれを弾圧し、その後大統領に就任した。(74字)

(問2)

:壬辰・丁酉の倭乱(豊臣秀吉の朝鮮出兵、文禄・慶長の役)について問う問題です。基本問題ですが、展開過程については世界史onlyで学習を進めている人には少し厳しいかもしれません。教科書には李舜臣と亀甲船の活躍や明の援軍のことしか書いていませんし、『詳説世界史研究』でもこれに加えて義兵の抵抗、秀吉の死や、陶芸技術(朝鮮→日本)や鉄砲技術(日本→朝鮮)などが伝わったことがあるくらいです。日本史をしっかり勉強したことがある人であれば、だいたいの流れくらいは書けたかもしれません。「秀吉の出兵と緒戦の勝利→亀甲船を用いた李舜臣率いる水軍の抵抗や明の援軍→日本軍の撤退と再出兵→秀吉の死と戦乱の終結」くらいが書けていれば十分でしょう。また、明に与えた影響についてはその大きな戦費が負担となり、滅亡へとつながっていくことを示せばOKです。

【問2・解答例】

壬辰・丁酉の倭乱。豊臣秀吉の命で朝鮮に出兵した日本軍は、はじめ優勢であったが、亀甲船を用いる水軍を率いた李舜臣の活躍や明の援軍に苦戦して一時撤退し、再度出兵したが秀吉の死により完全に撤退した。また、明はこの時の戦費で財政が悪化した。(116字)

(問3)

:1880年代の朝鮮史ということになると、最初に起こる大きな事件は壬午軍乱(1882)です。また、1894年までということですから日清戦争が開始される年ですね。このあたりの朝鮮・清・日本の関係について述べる設問ということですから、「閔氏政権と大院君」、「事大党と独立党」、「清と日本」などの対立軸を示しながら各国関係を説明すればよいでしょう。一橋では上述した通り、2013年の大問3で甲申政変から甲午改革にいたるまでの開化派(独立党)の改革を問う設問が出ておりますので、周辺のことがらを学習した人であれば十分に解答できたと思います。今後も、朝鮮の近現代史には注意を払う必要がありそうです。19世紀後半の朝鮮史については、以前書いたものもありますが、もう少し簡略化したものを以下にあげておきます。本設問は朝鮮・清・日本の関係についてとありますので、ロシアに言及する必要はないでしょう。また、1894年までとありますので下関条約(1895)については言及できません。

1863 大院君(国王高宗の父)が摂政として実権掌握、鎖国政策の展開

1873 閔妃政権の成立(大院君に対するクーデタ)、開国政策への転換

1875 江華島事件→日朝修好条規(1876)と開国

1882 壬午軍乱(大院君のクーデタ)

・清の袁世凱の支援で鎮圧

・閔氏が親日から親清へ

→事大党(清の勢力下で李朝の安全維持を図る一派)の形成

→急進改革による朝鮮の近代化を図る金玉均・朴泳孝らが独立党を形成

1884 甲申政変(独立党による対閔妃のクーデタ)

→閔妃を支援する清が鎮圧

→金玉均は亡命(1894年に亡命先で暗殺される)

→この事件をうけて日清両国は天津条約(1885)締結

:日清両国の朝鮮からの撤兵と出兵時の事前通告を規定

1894 甲午農民戦争(東学の信徒を中心とする農民反乱)

→鎮圧に日清両軍が出兵、日清戦争

→朝鮮では日本軍が出兵して閔氏を追放

・大院君を中心とする開化派政権が成立

・甲午改革の実施[両班制・科挙廃止、奴婢・人身売買の禁止など発表]

【問3・解答例】

開国政策を進める閔氏政権と対立していた大院君が壬午軍乱を扇動すると、閔氏は反乱鎮圧の力となった清に接近し事大党を形成した。これに不満を覚えた改革派の金玉均ら独立党は日本に近づき、甲申政変を起こして政権掌握を図ったが清に鎮圧された。朝鮮をめぐり対立を深めた日清両国は一時天津条約を結んだものの、甲午農民戦争をきっかけに朝鮮に派兵して日清戦争が発生した。また、日本の占領下に置かれた朝鮮では開化派による甲午改革が進められた。(210字)