最近は、共通テストで史資料を用いた設問が多く出されるようになったこともあり、各種統計データを用いた出題が数多くなされています。こうした設問の中でも、特に頻出と思われるものが以下の4つです。

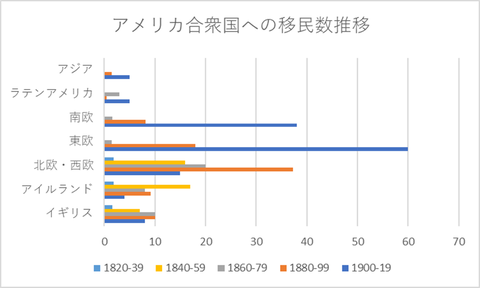

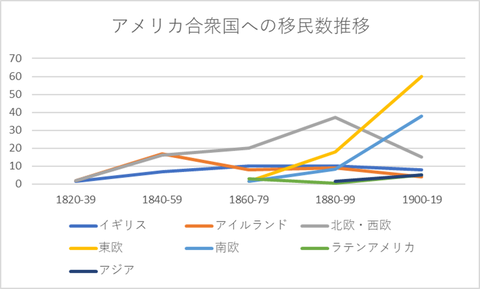

①アメリカ合衆国への移民数推移(19世紀~20世紀初頭)

②各国の工業生産構成比(19世紀~20世紀初頭)

③ソ連の経済政策と工業生産高(20世紀前半)

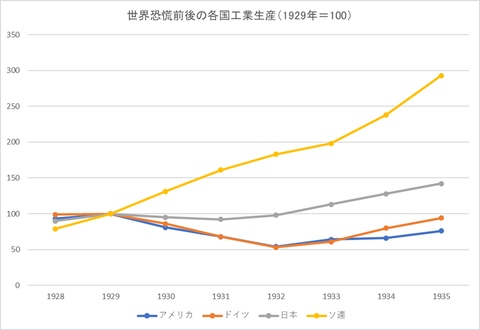

④世界恐慌前後の各国工業生産

とはいっても実際に統計とったわけではなくて、完全に私の主観なんですがw それでも、これらは鉄板の出題と言って良いくらい目にします。なぜかといえば、ある程度のまとまったデータは近現代史の方でしか残っていない(推計値などは中世や古代でもありますが、やはり限界があります)ので、どうしても古代史や中世史の史資料問題は画像資料や地図、文書史資料を用いたものが多くなりがちです。また、データとしてはある程度豊富な近現代史においても、高校生に出題した際に解く側がある程度題意をくみとれる設問を作るとなると、それに適したデータを集めるのに結構な労力を必要とします。必然的に、高校生に出題しやすく、かつデータも手軽にそろっており、また出題することに一定の意義を見いだせる設問は限られてくるわけでして、こうした背景から上記4つの出題が多く見られることになっているのではないかと思います。つまり、出題者の先生方が「楽をしたい。でも見栄えは良くしたい。」と思った時に使えるお得感満載の便利データがこれら4つなわけです。ここでは、これら4つの出題に際して、注意するべきポイントを何点か示していきたいと思います。

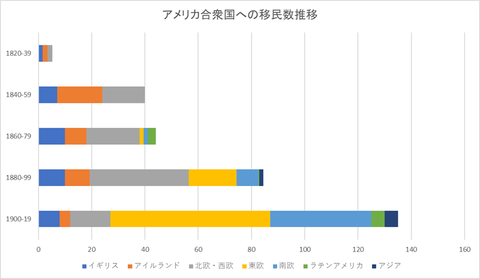

①アメリカ合衆国への移民数推移(19世紀~20世紀初頭)

(宮崎犀一ほか編『近代国際経済要覧』東京大学出版会、1981年より作成)

:こちらは、近年「移民史」が注目を集める中で良く出題されるようになった問題です。19世紀は「移民の世紀」とされ、教科書や資料集でも1~2Pほどを割いて説明される部分かと思います。(東京書籍『世界史B』2016年版では、索引の「移民」の項目にP.303、305、307、358、428、「移民法」でP.358が示されています。また、帝国書院『最新世界史図説タペストリー十九訂版』2021年発行では、P208-209で「移民の世紀」という特集が組まれています。) 上に示したのは、アメリカ合衆国への移民数を示すグラフとしてよく示されるグラフです。

こちらのグラフを用いた設問で良く出題されるのは、まず1840年代に急増しているアイルランド系移民の部分です。「アイルランド」が問われることもありますし、「急増の理由」が問われることもありますが、いずれにしてもこれについては1840年代のアイルランドにおける「ジャガイモ飢饉」をおさえておけば事足りる定番の設問です。(今回の話からは少しずれますが、「ジャガイモ飢饉」についてちょっと目新しい視点の出題としては、2018年の東京外国語大学が災害史やチャリティーの側面から読み取れる史料を扱って出題したものがあります。)

一方で、やや難易度が高いのが、19世紀前半から高い比率を示し、19世紀後半になっても高い比率を維持する北西欧からの移民と、19世紀末から急増する東・南欧系の移民の区別を問う設問で、いわゆる「旧移民」と「新移民」の区別がついているかどうかがポイントです。これについては、北西欧系、中でもドイツ系移民(プロテスタントが多い)が1848年革命以降のドイツの混乱の中で急増していくのに対し、東南欧系(特にイタリア系、ロシア支配下のユダヤ系移民)が増加する背景としては、イタリア統一過程での混乱や、ロシアによるユダヤ人排斥やポグロムがあったことを思い浮かべられればOKです。また、出題頻度はまれですが、当初から数は多くないものの旧宗主国イギリスからの移民が継続している点を問うものもあります。

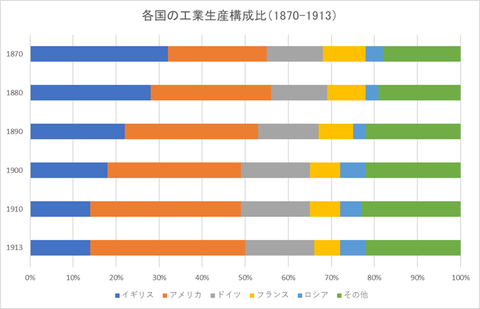

②各国の工業生産構成比(19世紀~20世紀初頭)

(センター試験2003年本試験「世界史A」第3問、問1より作成)

:こちらについては18世紀後半から19世紀初頭にかけて本格化した第一次産業革命で「世界の工場」としての地位を築いたイギリスから、19世紀後半の第二次産業革命で新たな工業国として台頭したアメリカ・ドイツへという変化をおさえておけば十分な設問です。グラフとして示される時期は、19世紀前半から出てくるものもおおいですが、19世紀前半から示すと「1位=イギリス」と答えがより分かりやすくなってしまうので、最近は19世紀後半から20世紀初頭にかけての変化を示すグラフも良く出題されます。こちらの場合、読み取りのポイントとしては、以下の3点をおさえておくと良いでしょう。

・19世紀後半から20世紀初頭にかけて、アメリカが世界最大の工業国へ

・同じ時期に、ドイツは世界第二位の工業国へ

・一方のイギリスは、19世紀前半に世界最大の工業国であったものが、その比率を減らしていく

設問としては、国名を空欄にして、そのうち2か所の組み合わせを聞いてくるタイプが多いです(例:空欄A=アメリカ、空欄B=ドイツなど)が、上記の3点をおさえておけばまず対処可能な設問かと思います。また、設問とは無関係ですが、19世紀前半に世界最大の工業国であったイギリスがアダム=スミスやリカード式の自由貿易主義を唱えていたのに対し、後発国であったアメリカ(北部)やドイツでは保護貿易が唱えられて、国内産業を保護しつつ第二次産業革命を達成したという対比は把握しておいた方が良いと思います。

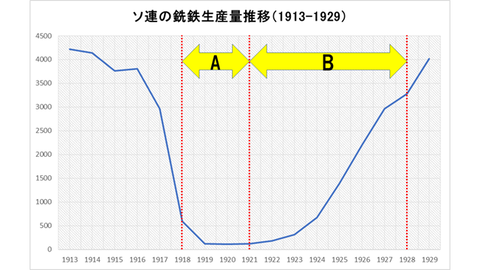

③ソ連の経済政策と工業生産高(20世紀前半)

出典:栖原学『ソ連工業の研究-長期生産指数推計の試み』より作成

(https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/62204/1/Manabu_Suhara.pdf

[参照日:2022年3月3日])

:こちらも定番、という感じです。ちょっとはっきりとしたデータが見当たらなかったので、銑鉄の生産量推移のグラフを作ってご紹介しています。実際には、工業生産額などのグラフが出題されることの方が多いですね。基本的にはどこが戦時共産主義なのか(Aの時期)とどこがネップ[新経済政策]の時期なのか(Bの時期)をきちんと把握して、それぞれの経済政策の名称と内容が答えられればOKで、それ以上はあまり広がらない設問かと思います。

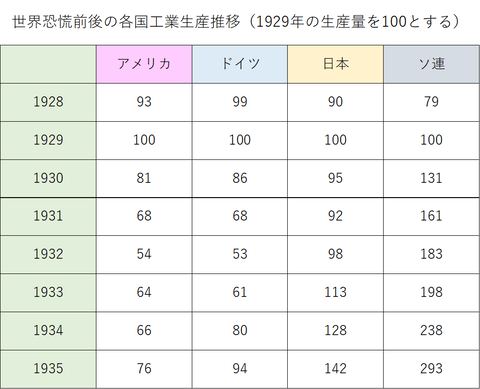

④世界恐慌前後の各国工業生産

(出典:石井栄二ほか編『大学入学共通テスト世界史トレーニング問題集』

山川出版社、2019年より引用)[一部改変]

:こちらについても良く出てきます。出典がはっきりしなかったのでこちらには使いませんでしたが、もう少し国の数を増やす場合もあります。(イギリス、フランス、イタリアなどを加える) いずれにしても、パターンとしてポピュラーなのはソ連と日本を選ばせる設問、またはソ連が世界恐慌の影響を受けていないことを読み取らせる問題、そして1928年~1932年にかけてソ連が実施していた経済政策(第一次五か年計画)を答えさせる設問などでしょうか。社会主義国であったソ連が世界恐慌の影響を受けなかったというのは教科書や授業などでもわりと強調される箇所です。一方、日本への世界恐慌の影響が比較的軽微で、1930年代前半から急速に回復に向かう原因としては、高校世界史的には1931年の満州事変とその後の満州国建国と満州支配がその後の経済回復の原動力となったという説明をするしかないのですが、高校日本史的な視点からは、より日本の国内事情に目を向けた説明がされることもあるかと思います。(そもそも1929年以前の日本経済が底[戦後恐慌や(昭和)金融恐慌]、高橋是清蔵相による金輸出再禁止と円安誘導による輸出の急伸など) 山川出版社の『改訂版詳説日本史B』2016年版では「恐慌からの脱出」という節で以下のように述べられています。

1931(昭和6年)12月に成立した犬養毅内閣(立憲政友会)の高橋是清蔵相は、ただちに金輸出再禁止を断行し、ついで円の金兌換を停止した。日本経済は、これをもって最終的に金本位制を離れて管理通貨制度に移行した。恐慌下で産業合理化を進めていた諸産業は、円相場の大幅な下落(円安)を利用して、飛躍的に輸出をのばしていった。とくに綿織物の輸出拡大はめざましく、イギリスにかわって世界第1位の規模に達した。

この頃、世界の情勢は大きくゆれ動き、列強は世界恐慌からの脱出をはかって苦しんでいた。イギリスは、本国と植民地で排他的なブロック経済圏をつくり、輸入の割当てや高率の関税による保護貿易政策をとった。イギリスはじめ列強は、円安のもとでの日本の自国植民地への輸出拡大を国ぐるみの投げ売り(ソーシャル=ダンピング)と非難して対抗した。一方、輸入面では綿花・石油・屑鉄・機械などにおいて、日本はアメリカへの依存度を高めていった。

輸出の躍進に加え赤字国債の発行による軍事費・農村救済費を中心とする財政の膨張で産業界は活気づき、日本は他の資本主義国に先駆けて1933(昭和8)年頃には世界恐慌以前の生産水準を回復した。…(山川出版社『改訂版詳説日本史B』2016年版、pp.347-348)

脱線しましたが、その他の出題の仕方としては恐慌のダメージが深く、回復も遅いアメリカを選ばせるパターンや、アメリカ経済の底に近い時期の1933年にアメリカが開始したニューディール政策とその詳細(農業調整法[AAA]、全国産業復興法[NIRA]、テネシー川流域開発公社[TVA]やその後のワグナー法[1935])を問う設問、また同政策を実施したアメリカ大統領、フランクリン=ローズヴェルトを問うパターンなどが定番かと思います。ポイントとしては、ソ連、日本、アメリカと各国の事情をおさえておけば良いでしょう。

【データを用いた設問の注意点】

:これまで見てきた①~④は非常によく出てくる設問ですので、一度目を通したり、ポイントをおさえておくことは大切なのですが、単なる丸暗記自体にはあまり意味がありません。なぜかというと、こうした数値データはちょっと手を加えてあげるだけで全く異なるグラフや表が作れてしまうので、本質的な部分を理解していないただの丸暗記ですと対処できないことがあるからです。たとえば、以下のグラフは④の表をもとに作成したグラフです。同じデータでも、数値が書かれた表と、下のようなグラフで示されるのとではだいぶ印象が変わるというのがわかるかと思います。

また、以下の二つのグラフは、①で使用したのと同じ数値データを用いて作成したものです。上記で紹介したものは積み上げ式の棒グラフでしたが、各国別の棒グラフと折れ線グラフにしてみました。こちらも、まったく受ける印象が変わるのがお分かりになるかと思います。このように、世界史におけるグラフや表を利用した問題では、どの部分に注目すべきかを素早く把握する必要があるのですが、そのためには基本的な世界史の知識を身につけ、頻繁に出題される設問での定番ポイントをきちんと把握しておくことが大切です。