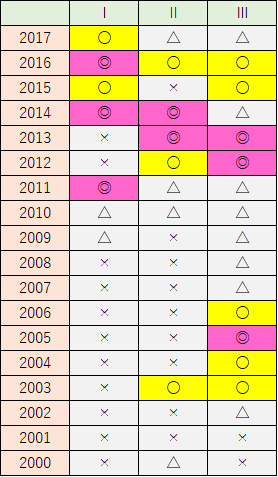

以前からお話していることではありますが、従来、ややマニアックな出題分野からかなり深い内容について問うスタイルの出題がなされていた一橋大学の設問の雰囲気が少しずつ変わってきています。大きな変化を感じたのは2014年の問題でしたが、それよりも少し前からも含めて、「ただ歴史的事実を整理し、まとめさせるだけの問題」から「与えられた史資料を活用して自分の頭で考えるスタイルの出題」が見られるようになりました。さらに、出題のテーマや、設問のレベルも「マニアックで、深い」ものから「一般的で、基本的な」内容のものが目立つようになりました。個人的な感覚でいうと、妙にテーマが東大臭い問題が見られるようになり、「もはや従来型の一橋の出題傾向分析は役に立たない」と言っても過言ではなくなってきました。

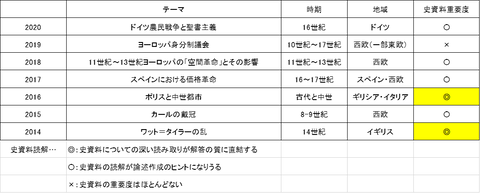

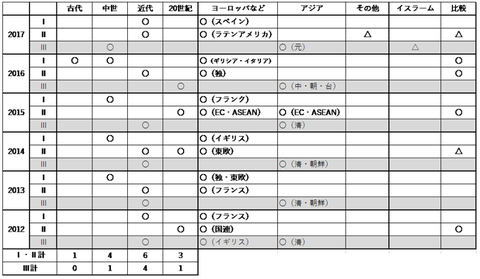

そこで、2014年問題以降の出題された問題をまとめ直してみました。今回、分析の対象にしたのは2014年~2020年に出題された問題で、大問ごとに「テーマ」、「地域」、「史資料重要度」に分けて整理してみました。正直なところ、「分析」というほどたいそうなものではありませんが、こちらに整理したものを見てみるとそれまでの一橋の出題傾向とは異なるいくつかの特徴が見えてきます。

(大問Ⅰ)

(大問Ⅱ)

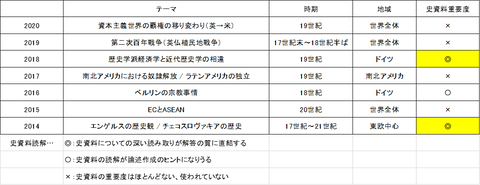

:大問2については、従来からアメリカ史、フランス史からの出題が多かったのですが、近年はより広域における歴史上の変化を問う設問が増えてきています。史資料読解については示されない年もありますが、示された年では深い史資料読解の力を要求され、テーマも理論や事柄についての深い理解を問う、重い設問となりがちです。逆に、史資料があまり問題とならない年はシンプルですっきりとした、比較的平易な設問が多いように感じます。

(大問Ⅲ)

その他、近年の出題についていくつか目に付くところを示しますと、「政治史・経済史・社会史・宗教史が中心。(文化史の出題頻度は低い)」、「政治史の出題頻度は総じて高い」、「西洋中世・近世史では近年宗教に関連する出題が増加している」、「近現代史では、ヨーロッパの大きな変化・国際関係・民族問題が頻出」といったことが言えるかと思います。