【普遍論争とは】

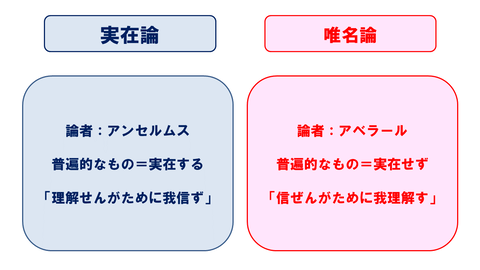

世界史の学習の中でも、特に受験生が「いまいち中身がわからん」と感じるものの中に「普遍論争」があります。普遍論争は、中世スコラ学が発展していく過程で発生した論争の一つなのですが、その内容がやや入り組んでいるため、高校世界史では詳しい内容まで突っ込んで解説されることがありません。もっとも、受験問題としてはせいぜい主要な論者であるアンセルムスとアベラールの名前や、それぞれが実在論と唯名論の立場に立っていたということ、各論の簡単な内容程度しか出題されませんので、「アンセルムス‐実在論」、「アベラール‐唯名論」と覚えてしまえば大体の出題には対応できてしまうため、受験生はこれを丸暗記することになるのですが、その中身が全くイメージできないため「何かモヤモヤする」感じを拭い去ることができないまま受験を終え、そしてほとんどの世界史知識と同様に忘却の彼方へと葬り去られていくことになりますw

ですが、「普遍論争」は、そもそも「なぜそうした論争が生まれるのか」や、「実在論や唯名論は何をもたらしたか」を考えたとき、中世ヨーロッパの神学・哲学の発展の上で非常に重要な意義を持っています。(だから教科書や参考書に載るわけですが。) その意義が理解できれば、中世ヨーロッパ文化の発展をもっと立体的に、実感をともなって理解することが可能になるので、できれば理解しておきたいところです。そこで、本稿ではこの「普遍論争」をできるだけかみ砕いて説明したいと思います。(ただ、元々の内容がとても難しいので、キリスト教やギリシア哲学についての基礎知識がないとちょっと厳しい部分もあるかもしれません。)

普遍論争は極めて神学的・哲学的・形而上学的な議論ですから、わかりやすく伝えることがものすごく難しいです。正確性を追求すると、どんどん難しくなってしまって収拾がつかなくなってしまいます。ですから、これからお話しする内容は多分、ところどころ間違っていますw ですがそれは、できるだけわかりやすくイメージできるように伝えたいという目的からくるものですので、「お前、それは間違っているぞ」というような不毛な議論はしかけないようにお願いしますw ぶっちゃけ、普遍論争のディテールを多少間違えて理解したからと言って、それが人生の致命傷になるという人はごく稀だと思います。と言うか、いるのかそんな奴。

[実在論と唯名論]

イスラーム世界を介して古代ギリシア・ローマの哲学が流れ込み、ヨーロッパに知の世界における革新が起きた、いわゆる12世紀ルネサンスが起こる頃に、ヨーロッパでは後に実在論と唯名論として認識されることになる議論が巻き起こります。これが普遍論争です。

実在論の主要な論者はアンセルムス(1033-1109)というカンタベリの大司教でした。アンセルムス自身は主に11世紀に活躍した人物ですが、彼の理論というのが12世紀に入り普遍論争が生じる土台となります。通常「普遍」とは、「全てのものにあてはまること」とか「ある範囲の全てのことがらにあてはまること」であり、「普遍的な」とは「全てのものにあてはまる様子」のことを言います。これと似てはいますが、実在論における「普遍」とは、個別に存在する「個(個物)」に対置される概念で、「個」を特徴づける本質的な部分または概念のようなものです。わかりにくいのでかみ砕きますと、五条悟とナナミンと釘崎野薔薇は、それぞれ別個の「個」なわけですが、全て「人間という類(ないしは形相)」に属するもので、犬や猫ではありません。パンダパイセンはどうなるんだという議論はここでは必要ありません。また、織田シナモン信長も、武田ラッキー信玄も、今川ギルバート義元もそれぞれが別個の「個」なわけですが、「犬という類・形相」に属するもので、人間ではありません。中身は人間じゃねーかという議論はここでは必要ありません。

いずれにせよ、「個」が実体をともなった事物として存在することに疑いはありません。五条悟という人間は存在し、触ることもできる物体として「ある」わけです。(マンガの中の人物じゃねーかという議論はここでは必要ありません。)問題は、このそれぞれの「個」を特徴づける、またはそれぞれの「個」の本質的な部分である「普遍的」な「類・形相」(つまり普遍論争ではこれを「普遍」とするわけですが)は、「個」と同様に実体をともなった存在としてあるのかどうか、ということです。五条悟も、ナナミンも、野薔薇ちゃんも、「個」が「実在する」ことは疑いがない。では、それらの本質たる「人間」という「普遍」は同様に「実在しているのか」、これが普遍論争の要点になります。これについて、「実在する」と考えるのが実在論、「実在しない」と考えるのが唯名論です。実在論では、「類・形相」は「個」を形成する材料のようなものとして存在していると考えます。つまり、「人間」という土台の上に様々な要素が加わった結果として個別の「個」になっているが、もしそれぞれの「個」から余分な要素を取り払ったとき(実際にはできないのですが)には「人間」という「実在」が残ると考えるわけです。つまり、アンセルムスをはじめとする実在論者は、「個」よりも先に「普遍」が実在をともなって存在すると考えたわけです。

一方、唯名論では「普遍」は「個」のような実在ではなく、あくまでも類を示す「名称」(または概念)にすぎないと考えます。つまり、「個」のように実体をともなって存在するものではなく、(論者の立場により違いはありますが)基本的には人間の頭の中にある「名称・概念」に過ぎないと考えるわけです。こうした唯名論者として有名なのはフランスの神学者アベラール(1079-1142)やイギリスのフランシスコ会士であるオッカムのウィリアム(1285-1347、ウィリアム=オブ=オッカム)などがいます。アベラールは家庭教師として教えた20歳以上も年の離れたエロイーズに手を出して、エロイーズの叔父に去勢されたことでも有名な人です。その後、エロイーズは修道女(というか後には大修道院長)となりましたが、その間も両者の間には大量の書簡というか、ラブレターが残されているあたり人間としての業を感じます。

[普遍論争が生じた背景]

では、そもそもなぜ普遍論争は生じたのでしょうか。よく「12世紀ルネサンスがきっかけで」と言われますが、それはどういうことなのでしょうか。まず、普遍論争の前提として、古代ギリシアの哲学、特にプラトンやアリストテレスの哲学と、ローマ帝国時代の新プラトン主義の創始者とされるプロティノスの思想があると言われています。

プラトンのイデア論はよく知られています。イデア論というのは、「世界に存在するのはイデアであって、現実とはイデアが様々な形をとってあらわれたに過ぎない」という考え方です。これも感覚的によくわからないことなので少し簡単にお話します。プラトンは、イデアについて「人間にはそれをつかむことはできない」けれども「たしかに存在する」と考えます。そして、現実世界は、イデアの影のようなものが様々な形で我々に感知されたものに過ぎないとします。

たとえばですが、私たちは白鳥を見ても、フラミンゴを見ても、雀を見ても「鳥だ」と認識します。もっと言ってしまえば、たとえば白い紙を二つに折って、パタパタと羽ばたかせた場合、「紙」ではなく「鳥(のような)」として認識することがあるかもしれません。こうした認識は基本的には各人に共通しているものであって、カモメを見て「イノシシだ」という人はいないわけです。同様に、岩を見て「水だ」という人もいなければ、アリを見て「花だ」という人もいません。また、別のパターンについて話しますと、「花」も「景色」も「女性」も、見目麗しいものは多くの人が「美しい」と感じるわけです。

ということは、「〇〇は鳥である」とか、「〇〇は美しい」と認識できる共通項が存在しなければいけません。そうでなければ、全く別の人間、場合によっては言語や文化も違う人間があるものを見て「人」、「鳥」、「美しい」などの同類のものとして認識することは不可能なはずです。プラトンは、こうした共通項が必ず存在するはずで、それをイデアであると主張したわけです。このイデア論は、アリストテレスにも継承されていきますが、プラトンがイデアはその現実世界への投影である個々の事物から独立して実在すると考えたのに対し、アリストテレスはあるものにそのものの性質を与える形相(エイドス:プラトンの言うところのイデア)はそのものを物質的に構成する質料(ヒュレー)に内在するもので、分離しては存在しえないと考え、プラトンのイデア論とはやや異なる形で発展させていきます。

よりイデア論に近く、かつ後のキリスト教神学に大きな影響を与えたと考えられているのが、古代ローマのプロティノスが創始した新プラトン主義(ネオプラトニズム)です。プロティノスはこの人です。何か、スカーフェイスっぽくてイカついです。

プラトンのイデア論に影響をうけたプロティノスは、「流出説」と呼ばれる考え方を主張します。流出説とは、「一者」と呼ばれる無限の存在(神のようなもの)が存在し、その働きによって万物が生み出されているという考え方です。「一者」は、全ての存在の根底をなしつつ、全ての存在を超越するものであり、無限であり、その働きによって万物を生み出すものの、「一者」は変化も増減もしません。太陽が、自身は変わることなく存在することで周囲を照らし、様々な効果を生むようなものである、とプロティノスは考えます。このあたり、キリスト教の「神」概念に似ていると思いませんか?

実際、プロティノスの「一者」と流出説は、キリスト教初期の神学者に影響を与えます。中でも、明らかにプロティノスの説に影響を受けたと考えられるのが教父アウグスティヌスです。アウグスティヌスは『告白(告白録)』の中で以下のように述べます。

驚くべき高慢のために膨れ上がっているある人をとおして、あなた(神)はプラトン派の書物を私に与えたもうた。この書物は、しかし、ギリシャ語からラテン語に訳されていた。「始めに言葉があった。言葉は神とともにあり、言葉は神であった。この言葉は、始めに、神とともにあった。あらゆるものは、その言葉からつくられ、そしてこの言葉によらずに、つくられたものは一つもなかった。つくられたものは、この言葉においては生命であり、生命は人々の光であった。そして光りは暗闇の中で輝いたが、暗闇はこの言葉を知らなかった。」確かにわたしはプラトン派のある書物の中にその章句を見いだして、読んだのではなかった。けれども、その章句の意味と非常に似ている事柄が、多くの種類の様々な理由によって、説かれているので、わたしはこれを読んだのである。

ある学者は、この文章を引用してこの文章中の「言葉」という語を「イデア」と置き換えればプラトンの思想と一致し、またプラトンのイデアにはなかった「創造」という要素を考えると、アウグスティヌスが影響を受けたのはむしろ「一者」からの「流出」が万物の根幹となるとするプロティノスの思想に影響を受けていると指摘しています。(大多和明彦「プロティノスの一者について」、『東京家政大学研究紀要』第32集(1)、pp.1-11、1992年、引用文含む)

このように、プラトンのイデア論や新プラトン主義は、キリスト教の初期において非常に親和性の高いもので、一部の神学者は大いに影響を受けていました。ですが、ローマ帝国の崩壊と、ゲルマン諸国家の乱立による混乱、新たな教会組織の整備にしたがって、ギリシア・ローマの哲学は次第に異端(キリスト教以前)の学問として忘れ去られていきます。しかし、十字軍や東方貿易、レコンキスタなどを通して、イスラーム世界でアラビア語訳されて保存されていたギリシア・ローマの学問が新たにラテン語に翻訳されて西ヨーロッパ世界に流れ込むと、当時の神学者たちは流れ込んできた学問体系と聖書との矛盾に戸惑うと同時に、聖書や初期の教父哲学の中に見出されるギリシア・ローマ哲学との親和性や、高い知性や精緻な観察に裏付けられた知の体系に驚き、この新しい刺激をどのように自分たちの信仰と調和させ、取り込んでいくかを真剣に考えるようになります。これがスコラ学です。つまり、スコラ学は聖書にある事柄や、それに基づくカトリックの信仰と世界観を、ギリシア・ローマの哲学により弁証(論をたてて証明)することで調和させ、より精緻な知の体系として作り上げようという試みでした。

[普遍論争とキリスト教神学]

12世紀ルネサンスとともに発展したスコラ学でしたが、そこで起こった普遍論争はキリスト教の教義の根幹にかかわる問題をはらんでいました。なぜなら、イエスが人類の「原罪」を背負って昇天したとするキリスト教の根幹ともいえる教義が揺らいでしまう可能性があるからです。つまり、「普遍」がもし存在しないのであれば、全ての「個」は独立した別個の存在となります。だとすればアダムとイブが犯したとされる罪はあくまでアダムとイブという「個」の犯した罪ということになります。また、「人類」という「普遍」が存在しない以上、世界に存在する人々は別個の「個」なのであって、アダムとイブとは無関係、すなわち「人類」の「原罪」自体が存在しないことになってしまうのです。だとすれば、何のためにイエスが十字架にかけられたのか分からなくなってしまいます。

また、プロティノス風に言えば「一者」は、キリスト教の「神」と同一視できるものですが、「普遍」が実在しないのであればこの「一者」の実在も怪しくなります。つまり、「普遍」が「実在」するか否かという問題は、そのまま「神」は「実在」するか否かの問題につながってくるのです。

これについて、実在論をとったアンセルムスの立場は「理解せんがために我信ず」という言葉で表現されます。つまり、神を理解するためにはまずその実在を信じるところから始めなければならないとする考え方です。これは、中世のキリスト教の知的世界において「哲学は宗教の婢」とされた考え方とも合致する発想です。つまり、「信仰>理性」なのですね。

これに対して、アベラールやオッカムのウィリアムなどの唯名論者の立場は「信ぜんがため我理解す」という言葉で表現されます。これは、自分としても神を信じたい。だが、実際には神が実体をともなって姿を見せることはないし、実在することを証明もできない。であるならば、神とは何なのか、自身の信仰のためにもまずは理解したいという立場です。大切なことは、唯名論はたしかに「神」がこの世界に実体をもって「実存」することは否定しますが、神そのものを否定してはいないということです。神は、すくなくとも名前や、かれらの頭の中(理性)の中には存在しているし、また人の知覚できない何らかの形で存在しているかもしれない。でも、人間や動物、物などと同じように現実世界に「実存」しているとは思えない、というのが唯名論の立場であるわけです。

[普遍論争がもたらしたもの]

この普遍論争は、13世紀にトマス=アクィナスが『神学大全』をまとめて、どちらかと言えば実在論的な立場に沿ってスコラ学を大成させたことにより、基本的には普遍は実在するという考え方、もっと言えば神(絶対的存在)は実在するという考え方がカトリック教会の主流となっていきます。ギリシア・ローマ哲学をその世界観の中に組み入れたスコラ学により、カトリック教会の教義はより精緻で体系的なものとなりました。

ですから、一部の教科書や参考書では「普遍論争は実在論が勝利して終わった」のような調子で書いてあるものもあるようですが、ことはそう簡単ではありませんでした。一時は下火になった唯名論でしたが、唯名論的な立場はその後も続き、14世紀にはイギリスのオッカムのウィリアムなど、有力な唯名論者が登場して実在論を批判していきます。こうした流れは、13世紀イギリスでイスラームの科学者たちの著作に影響を受けて、実験・観察や経験による知識を重視したロジャー=ベーコンなどの考え方ともあいまって、近代的な経験論的哲学の基礎を形づくっていきます。つまり、「聖書に書いてあるんだから黙ってそれを信じればいい」という立場にとどまるのではなく、「それがあるかないか、どうなっているか、確かめてみよう」という立場が芽生え始めるわけです。こうした立場は、最終的には17世紀の「科学の世紀」へとつながる実験・観察を重視する立場を生み出し、実験・観察を行う手法や技術の発展につながっていきます。

また、実在論・唯名論にかかわらず、キリスト教世界がギリシア・ローマ哲学を包含し、その世界観の中に組み入れていったことは、その後のルネサンスにおける古典文化の復興や、人文主義の発展にもつながっていきます。

つまり、普遍論争がなぜヨーロッパの文化にとって重要であるかと言えば、その後のルネサンスや宗教改革、地理上の発見やその後の科学の世紀へとつながる近代的な思想や技術を準備する苗床となったという点で非常に重要であるわけです。そのような視点から、教科書や参考書の中に「なぜ、ここで普遍論争が登場するのか」をあらためて見直してみると、新しい発見があるのではないでしょうか。